Honduras abrió el país y sus recursos naturales en 2011 y con ello llegó la expansión del crimen organizado, la deforestación en masa y la criminalización de comunidades indígenas que han buscado proteger el medio ambiente.

En mayo de 2011, el entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, recibió a unos 1.300 inversionistas locales y extranjeros en el centro industrial de San Pedro Sula durante una conferencia económica. El evento buscaba marcar el inicio de una nueva era de prosperidad en el país centroamericano, tras casi dos años de agitación social y política provocada por el golpe de Estado de 2009 que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya.

Bajo el nombre de “Honduras is Open for Business”, Lobo presentó cerca de 150 proyectos de desarrollo a los potenciales inversionistas durante dos días. Si todo salía bien, la iniciativa ayudaría al país a salir de una prolongada crisis económica: el gobierno calculaba, en ese momento, que podía atraer más de US$4.000 millones en inversiones y generar empleo para unos 350.000 hondureños en los siguientes tres años.

“Sin ninguna duda cada inversión que venga a Honduras significa que habrá muchas oportunidades de empleo para los hondureños, y quiero agradecerles por eso en nombre de todo mi pueblo”, dijo Lobo al inaugurar la conferencia.

El evento tuvo lugar justo cuando el Congreso Nacional había aprobado una ley proempresarial, muy controvertida, para atraer nuevas inversiones. En la práctica, se trataba de un modelo de desarrollo económico basado en regulaciones laxas y una supervisión mínima que puso en riesgo al medioambiente.

Abrir el país y sus recursos naturales de esa manera trajo consigo varias consecuencias no deseadas, entre ellas la expansión de organizaciones de narcotráfico, la proliferación de élites corruptas, el saqueo de los recursos naturales y una violencia extrema contra quienes intentaban proteger los ecosistemas del país.

Gracias a su ubicación geográfica entre Suramérica y México, Honduras ha sido durante mucho tiempo un “puente de cocaína” para los envíos de droga en tránsito hacia Estados Unidos. Desde los días de su primer gran narcotraficante internacional, Juan Ramón Matta Ballesteros, los grupos criminales han dependido de sus vínculos con los más altos niveles del poder político para facilitar sus operaciones ilícitas. Uno de los ejemplos más recientes fue el del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos tras ser declarado culpable de participar en una conspiración de narcotráfico —junto a su hermano, el excongresista Tony Hernández— que envió cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos mientras él ocupaba el poder.

Mucho antes de que Hernández llegara a la presidencia, las élites corruptas de poder político y narcotráfico que operaban en Honduras ya estaban bien posicionadas para beneficiarse de la apertura del país al capital extranjero y a nuevos proyectos de desarrollo. Ningún grupo criminal aprovechó mejor esta oportunidad que Los Cachiros.

Bajo el liderazgo de los hermanos Javier Eriberto y Devis Leonel Rivera Maradiaga, Los Cachiros se convirtieron en una de las principales estructuras de transporte de droga del país. Mantenían una variedad de negocios legales, como plantaciones de palma africana en su zona de influencia, una de las industrias extractivas que más se arraigó en Honduras.

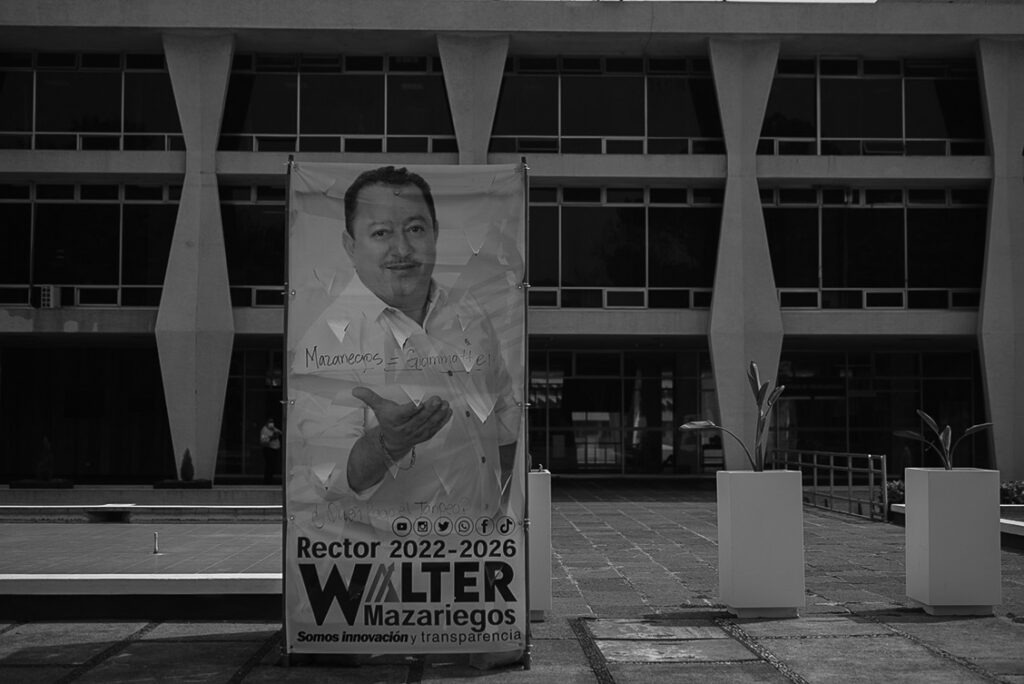

Y mientras Lobo intentaba reactivar la economía hondureña, la entidad gubernamental encargada de administrar la construcción y el mantenimiento de la red vial adjudicó varios contratos a empresas controladas por narcotraficantes como los Rivera Maradiaga. Al frente de esa oficina gubernamental fue nombrado Hugo Ardón. Su hermano, Alexander, entonces alcalde de El Paraíso, Copán, era socio de Los Cachiros y de Tony Hernández en el tráfico de drogas.

El acuerdo entre los narcotraficantes y la élite política hondureña era directo y mutuamente beneficioso. Por un lado, los actores políticos recibían sobornos u otros beneficios económicos por los contratos que entregaban. Por el otro, los narcotraficantes encontraban nuevas formas de blanquear sus ingresos ilícitos, reforzar su capital social y consolidar su fachada como empresarios aparentemente legales. Pero mientras Lobo abría una ventana para que estas élites corruptas expandieran su riqueza y consolidaran su poder, el medioambiente —y quienes luchaban para protegerlo— pagaban un precio demasiado elevado.

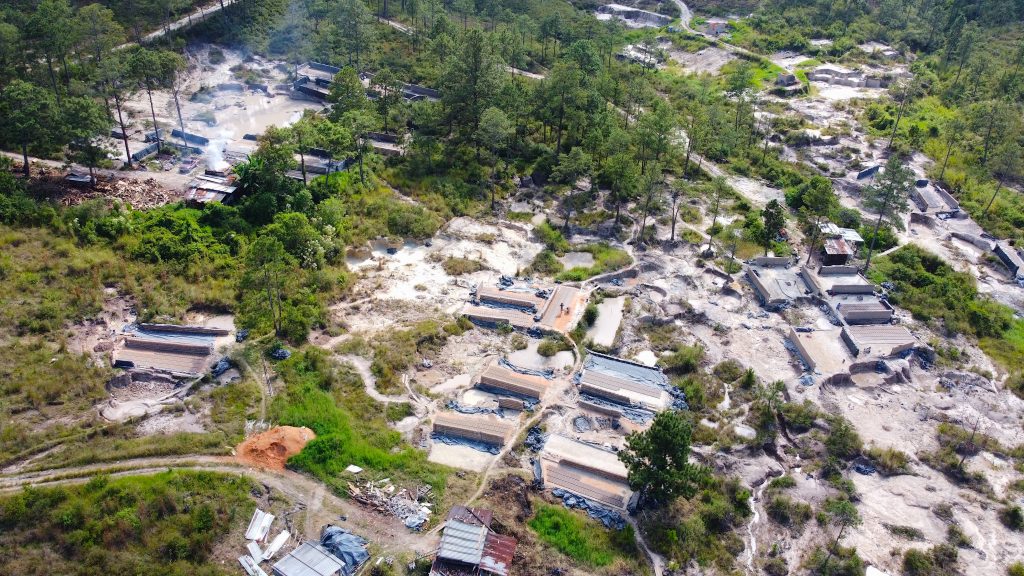

En los casi 15 años desde que se declaró que Honduras estaba abierta a los negocios, la deforestación aumentó a un ritmo alarmante junto con la expansión de la industria extractiva. Solo en el 2024, el país perdió más de 40.000 hectáreas de bosque húmedo primario —una de las cifras más altas de la última década y más del doble de lo perdido en 2013—. Los incendios forestales también se dispararon.

Según datos del Instituto de Conservación Forestal (ICF), se registraron más de 3.100 incendios descontrolados que afectaron casi 223.500 hectáreas de bosque en 2023. La gran mayoría de estos eventos fueron provocados por intereses criminales, no por causas naturales como el cambio climático o las altas temperaturas.

Durante ese mismo período, el país también ha enfrentado una ola de violencia histórica contra defensores del medioambiente. La organización no gubernamental Global Witness afirmó recientemente que “hoy en día, en ningún lugar del mundo hay más probabilidades de que te maten por protestar contra el robo de tierras y la destrucción del mundo natural que en Honduras”.

Desde el golpe de Estado de 2009, al menos 142 defensores del territorio han sido asesinados en el país. Esto se debe en gran medida al modelo extractivo impuesto por élites corruptas y criminales.

La imposición de este modelo genera conflictos violentos porque quienes habitan las comunidades donde se desarrollan estos proyectos tienen una relación fundamentalmente distinta con el entorno. Mientras que muchas comunidades indígenas y locales mantienen una relación simbiótica con la naturaleza, las fuerzas que impulsan la industria extractiva perciben al medioambiente y sus recursos naturales como mercancía para ser explotada con fines de lucro y ganancia personal.

El patrón de violencia que surge de estas visiones del mundo enfrentadas sigue una fórmula. Primero, se construye un enemigo. Las comunidades indígenas que protegen el medioambiente son retratadas como opositoras al desarrollo y un obstáculo para el progreso.

Esta narrativa abre el camino a amenazas directas y ataques. Luego de presentar a los defensores del territorio como enemigos del progreso, las élites corruptas suelen cooptar instituciones del Estado como la policía o el sistema judicial para proteger sus intereses y criminalizar a quienes los enfrentan. Si esas estrategias no funcionan, recurren a la violencia selectiva para silenciar a las voces disidentes.

Ese fue el caso de Juan López, activista ambiental y de derechos humanos en Tocoa, Colón, asesinado en septiembre de 2024 por su defensa sostenida de dos ríos amenazados por un proyecto minero de óxido de hierro. Antes de su asesinato, López fue víctima de un hostigamiento constante, ampliamente denunciado tanto en Honduras como a nivel internacional.

Al final, ningún nivel de vigilancia local ha logrado frenar la destrucción sistemática del frágil ecosistema hondureño ni el saqueo de sus recursos naturales. Y ningún reconocimiento internacional ha sido suficiente para proteger a los defensores del medioambiente de una muerte violenta.

Publicado originalmente en InsightCrime