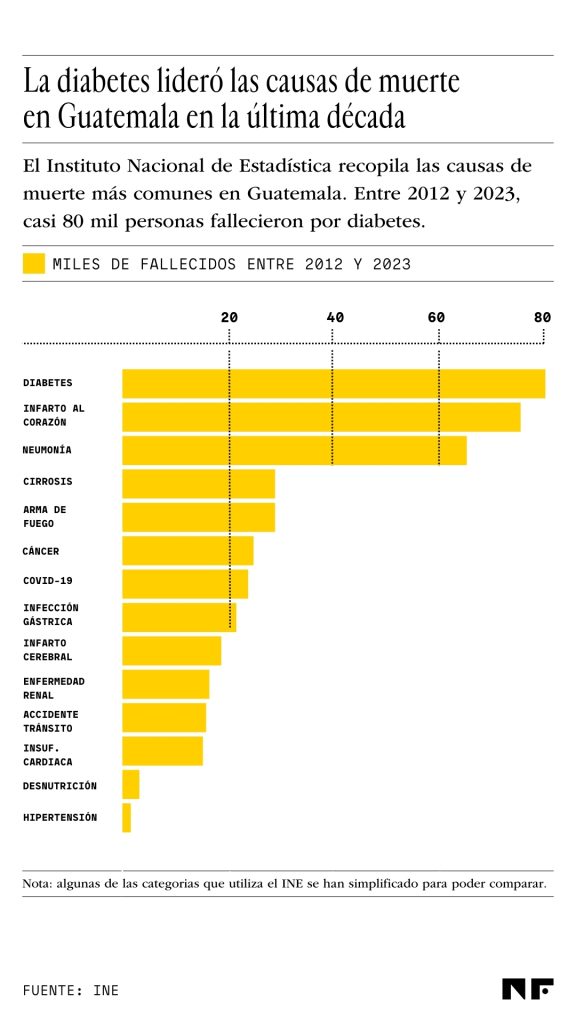

En la última década, la diabetes fue la primera causa de muerte conocida en Guatemala. Mató a al menos 80 mil personas. Además, desde 2012, 1.4 millones de personas han sido diagnosticadas con la enfermedad. En el país, pocos problemas de salud son más graves o están tan extendidos como la diabetes. Sin embargo, esta enfermedad se vive en gran parte como un asunto privado. Las autoridades apenas hablan de la diabetes y el sistema de salud público, desbordado por otras prioridades, invierte lo mínimo en atenderla.

Entre 2020 y 2022, durante el pico de la pandemia, más personas murieron de diabetes que de covid-19 en Guatemala.

La diabetes es responsable todos los años de más muertes que los accidentes de tránsito o las armas de fuego.

Más adultos fallecen por diabetes que por cánceres, o cualquier enfermedad infecciosa de los pulmones o el estómago.

En realidad, en Guatemala, la diabetes mata más que casi cualquier otra cosa. Así lo ponen de relieve los datos de mortalidad que recopila el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos datos no son perfectos. No en todas las muertes se señala una causa precisa. Muchas personas siguen falleciendo en su casa, sin que se identifique qué enfermedad en concreto fue la responsable. Además, las estadísticas atribuyen cada muerte a una única causa, obviando los casos más complejos.

Pero, año a año, los datos del INE confirman el enorme reto que supone para el país la diabetes, una enfermedad que altera los niveles de azúcar en sangre y que puede ser mortal o causar ceguera o amputaciones si no se controla.

Entre 2013 y 2023, el INE atribuyó a esta enfermedad la muerte de unas 80 mil personas.

En contraste, en el mismo periodo, el INE contabilizó 29 mil fallecidos por heridas de armas de fuego, 25 mil por los cánceres más comunes y casi 17 mil por accidentes de tránsito.

Aún en los tres años que duró la pandemia, el INE contó algo más de 24 mil personas muertas por covid-19, pero 30 mil por diabetes.

Las enfermedades del corazón, en su conjunto, provocan más decesos que la diabetes.

Pero la diabetes, en la última década, fue la causa única de muerte conocida más importante registrada por el INE.

El problema es de una magnitud enorme. Tanto que ya se habla de que esta enfermedad es una epidemia en Guatemala.

Sin embargo, la diabetes recibe menos atención y financiación pública que otros graves problemas como los homicidios o la desnutrición.

El costo de tratar la enfermedad recae casi exclusivamente en quienes la padecen, que tienen que hacer esfuerzos considerables por costearse los medicamentos y conseguir el tratamiento adecuado para no morir.

La diabetes, una enfermedad que puede causar ceguera es, en muchos sentidos, invisible en Guatemala.

Aquí te explicamos cinco claves para entender esta epidemia.

1. Hay tantos diabéticos como habitantes tiene Alta Verapaz

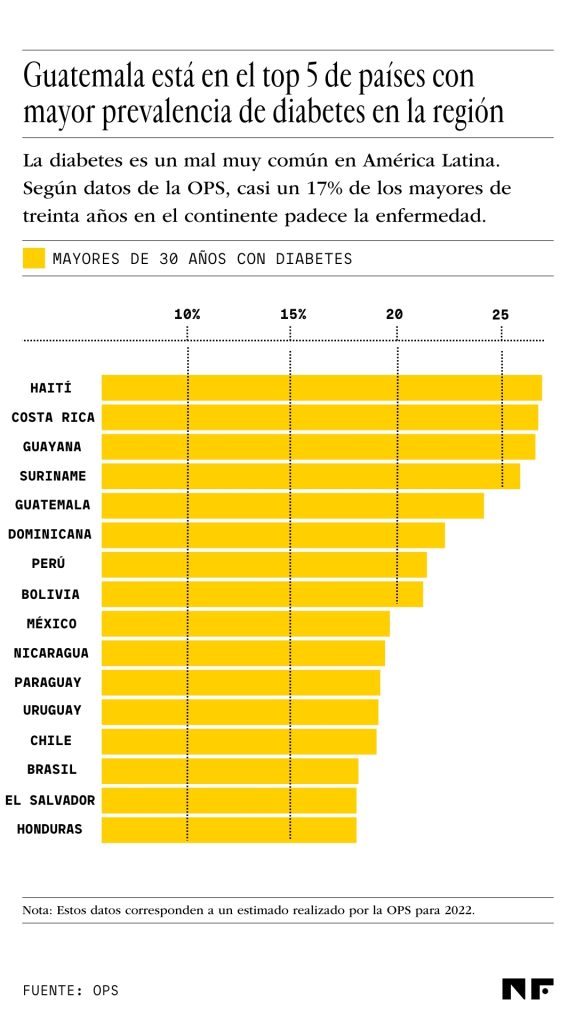

El problema no es nuevo ni exclusivo de Guatemala. El problema existe desde hace décadas y es común a casi todos los países de América Latina.

En 2022, según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), casi el 17% de la población de más de 30 años de América tenía niveles de azúcar en sangre compatibles con un diagnóstico de diabetes.

Esta es una cifra alta, si se compara con la prevalencia existente en Europa, por ejemplo. Pero en Guatemala es aún más elevada que en el promedio de América.

En Guatemala, esta tasa fue del 24.4% en 2022.

Es decir, según la OPS, casi uno de cada cuatro guatemaltecos mayores de 30 podría ser diagnosticado con diabetes.

Esto coloca a Guatemala como uno de los cinco países con mayor prevalencia de la enfermedad en mayores de 30 años de todo el continente.

Este cálculo también implica que en las últimas dos décadas el crecimiento de la diabetes en el país ha sido enorme.

Cuando se hicieron las primeras estimaciones del alcance de la enfermedad, en 2012, se calculó que esta podía afectar a alrededor del 10% de la población.

Hoy, 13 años después, serían más del doble los guatemaltecos afectados.

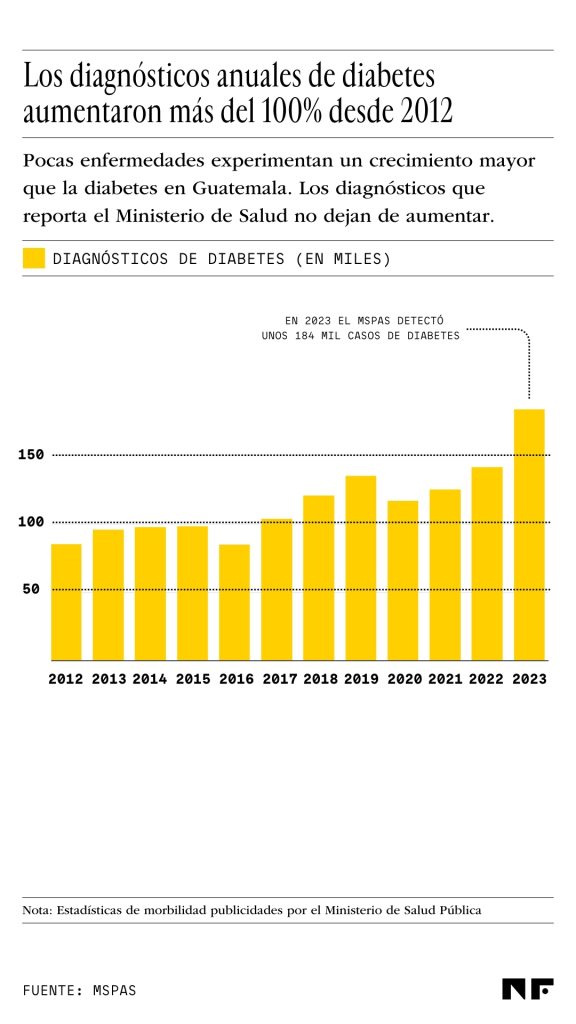

Los datos de diagnósticos que publica el Ministerio de Salud muestran este crecimiento exponencial.

En 2012 se detectaron 85 mil casos en el sistema público de salud. Y desde entonces esta cifra nunca ha dejado de crecer.

Desde 2017, se registran al menos 100 mil casos nuevos cada año. Y en 2023, la cifra alcanzó los 184 mil.

En total, entre 2012 y 2023, casi 1.4 millones de personas fueron diagnosticadas con la enfermedad.

Esto equivale a toda la población de, por ejemplo, el departamento de Alta Verapaz, el tercero más poblado del país.

2. Muchos diabéticos no reciben tratamiento. Esto puede significar la muerte.

El Ministerio de Salud está detectando muchos casos de la enfermedad. Pero eso no significa que estas personas realmente busquen o reciban el tratamiento.

En Guatemala la mayoría no lo hace.

Según los datos de la OPS, en todo el continente, alrededor del 42 por ciento de los mayores de 30 años con diabetes no cuidaban su enfermedad en 2022.

En Guatemala son muchos más. Serían más del 60% los pacientes que no buscan o no acceden a tratamiento, según la OPS.

Es decir; la mayoría de guatemaltecos mayores de 30 con diabetes o no saben que la padecen o sí son conscientes de ello, pero o no pueden permitirse cuidar la enfermedad o simplemente prefieren no hacerlo.

Esto tiene múltiples implicaciones.

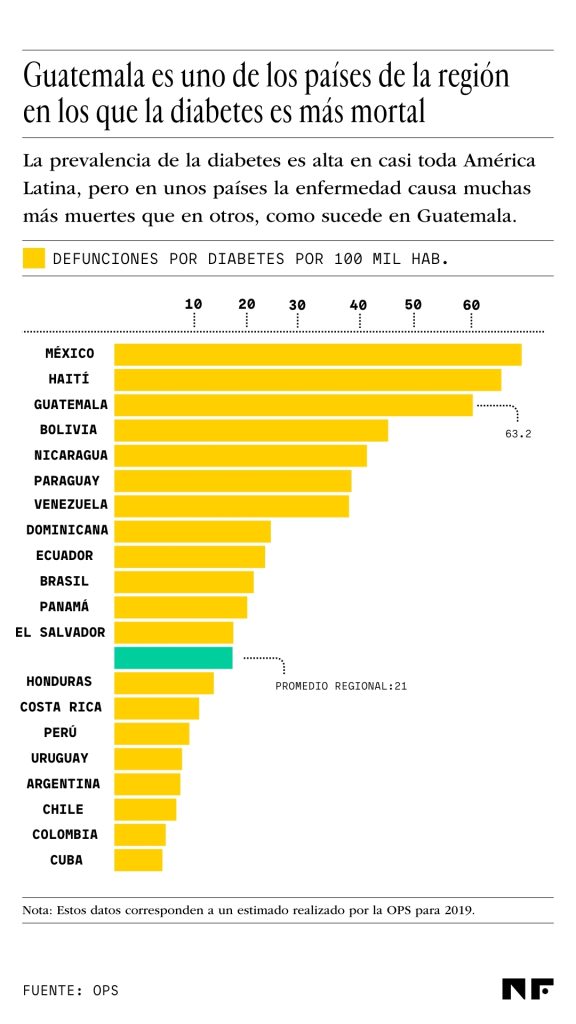

Explica, por ejemplo, por qué la enfermedad es tan mortal en Guatemala. Según las estadísticas de la OPS, en 2019, Guatemala tenía una tasa de mortalidad por diabetes de 63 por cada 100 mil, la sexta más alta del continente.

En contraste, en países como Honduras o El Salvador, donde la mitad o más de los diabéticos sí reciben tratamiento, la enfermedad es mucho menos letal.

En ambos países la tasa de mortalidad por diabetes es de menos de la mitad de la que se registra en Guatemala.

La falta de atención a la enfermedad también significa que muchos guatemaltecos con la enfermedad ven cómo su calidad de vida se reduce drásticamente, sobre todo en la vejez.

Si no se atiende, la diabetes avanza en silencio. La enfermedad causa un trastorno que afecta a la insulina, una hormona que regula cómo nuestro cuerpo gestiona el azúcar.

Los diabéticos sufren niveles demasiado altos de azúcar en su sangre o demasiado bajos. Y esto va dañando vasos sanguíneos y órganos.

Algunos pacientes pierden la vista. Otros sufren el llamado pie diabético, que puede significar amputaciones. También aumenta la propensión de los enfermos a padecer del corazón.

Para medir este tipo de consecuencias de la enfermedad, los expertos elaboran un indicador que mide los años vividos con discapacidad causada por diabetes.

En este campo Guatemala también tiene unos de los peores desempeños del continente. Según la OPS, Guatemala es el quinto país del continente en el que más años se viven con discapacidad por culpa de la diabetes.

A todo esto, hay que sumar otra consecuencia. Si se detecta pronto, la diabetes se puede controlar, en gran parte, con medicamentos orales como la metformina, que reduce el azúcar en sangre.

Pero si se obvia la enfermedad o se diagnóstica tarde, para poder estar bien los pacientes, además de estos y otros medicamentos, necesitan inyectarse insulina.

La metformina y otros fármacos orales para la diabetes tienen un precio relativamente accesible. Un comprimido de metformina puede costar 50 centavos de quetzal o menos.

En cambio, un vial de insulina, aunque contiene varias dosis, es cientos de veces más caro, ronda los Q200.

Es decir, para muchos guatemaltecos no tratarse la enfermedad a tiempo significará que, cuando al fin lo hagan, esta se habrá vuelto demasiado cara para poder costearla.

3. La culpa es de la obesidad y el sedentarismo. Pero hay algo más.

Las causas precisas de la diabetes son motivo de debate. Pero, en general, existe consenso entre los científicos sobre el papel que juegan en la enfermedad el sobrepeso, la mala alimentación, la falta de ejercicio físico y la edad.

A medida que nos movemos menos, comemos peor, pesamos más y tenemos vidas más longevas que generaciones anteriores, tenemos mayor propensión a la diabetes.

En Guatemala está sucediendo todo esto al mismo tiempo.

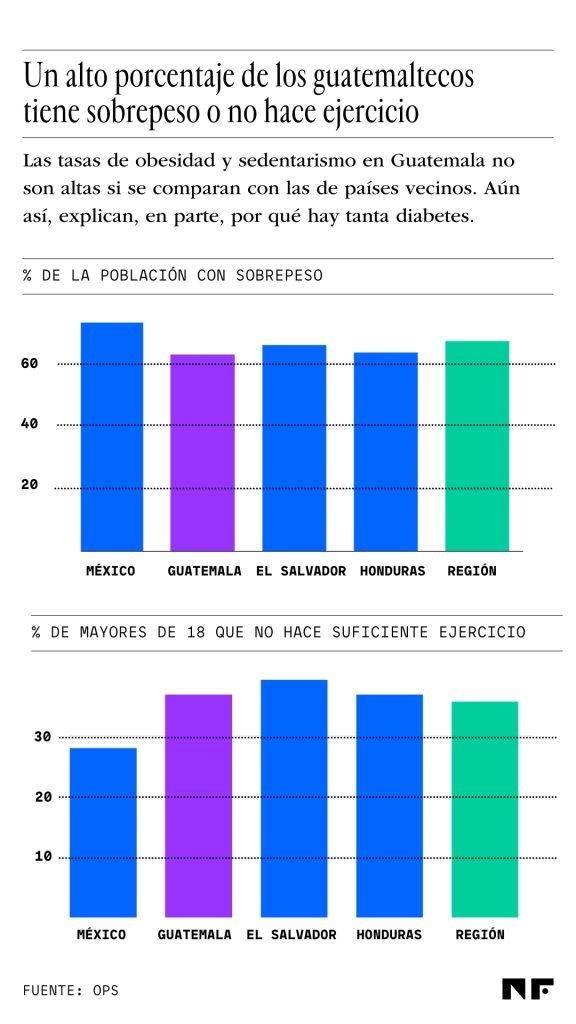

Según las estimaciones de la OPS, el 63% de los guatemaltecos tiene sobrepeso, medido por el Índice de Masa Corporal.

Además, según la misma fuente, casi el 37% de la población no realiza la actividad física mínima que necesitamos: al menos media hora de actividad moderada cinco días a la semana.

Sobre consumo de comida poca saludable hay menos información oficial.

Pero datos de la industria, sitúan a Guatemala, por ejemplo, como uno de los países en los que más refrescos azucarados se consumen del continente: 176 litros anuales, por persona.

En contraste, en Nicaragua se consumen 67 litros y en Perú 64.

Y todo esto está sucediendo en un país en el que cada vez se vive más y por tanto se multiplican las posibilidades de sufrir enfermedades que se desarrollan con la edad, como la diabetes.

Solo en este siglo, la esperanza de vida de los guatemaltecos aumentó de los 67 años a los 74 años, una diferencia de siete años.

Esto es fundamental, dado que casi el 50% de los casos de diabetes que detecta el Ministerio de Salud son en personas mayores de 55 años.

¿Pero todos estos factores son suficientes para explicar la magnitud de la epidemia?

Muchos expertos consideran que hay más factores a tener en cuenta.

Uno es el genético.

Guatemala es un país de mayoría maya o mestiza. Y en el sur de México ya se han hecho investigaciones que han sido publicadas en la revista Science Direct que vinculan algunos genes comunes entre la población maya con una mayor predisposición a desarrollar diabetes.

La Asociación Latinoamericana de Diabetes también considera que las personas con genética nativa americana tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad que otras poblaciones.

Otro factor es el consumo de maíz, que es básico en la dieta del país.

Algunos estudios han vinculado una toxina que es común que contamine el maíz almacenado en climas cálidos, con una mayor predisposición a desarrollar diabetes.

Y por último están los factores relacionados con la salud mental. La relación entre haber vivido eventos traumáticos y la diabetes se ha discutido desde hace años. Recientemente, investigaciones realizadas en países en guerra han mostrado cómo el estrés y la violencia pueden conducir a mayores niveles de azúcar en sangre.

En Guatemala, donde la población ha estado expuesta a altos niveles de violencia por décadas, esto no se ha probado.

Pero es común que, en algunas partes del país, se interprete la diabetes como la consecuencia de haber vivido una experiencia traumática.

Investigaciones realizadas en departamentos como Sololá o Chimaltenango, han mostrado cómo algunas personas mencionan que su diabetes fue desencadenada por un “susto” o por la acumulación de emociones fuertes.

4. En el listado de prioridades del Ministerio de Salud, la diabetes ocupa el número 18.

Desde hace años, el sistema de salud pública de Guatemala se ha enfrentado a un dilema que no tiene fácil solución.

Por una parte, el país sigue padeciendo los males propios de los países más pobres.

Hay personas, sobre todo niños pequeños, que mueren de hambre y otras causas evitables como las enfermedades respiratorias o las diarreas.

Hay un amplio porcentaje de la población que ha padecido desnutrición.

Las tasas de muerte relacionadas con el parto son de las más altas de la región.

El Estado enfrenta problemas tan básicos como lograr que las campañas de vacunación lleguen a toda la población.

Y la lista podría seguir.

Pero al mismo tiempo, los guatemaltecos están muriendo, cada vez más, de las mismas enfermedades que afectan a los países ricos. Enfermedades no transmisibles como el cáncer, los infartos o la diabetes.

En otras palabras, Guatemala tiene a la vez los problemas de los países pobres y de los ricos.

Y dado que su gasto público en salud es de los más bajos de la región, no puede atender todos estos males.

Debe elegir qué priorizar. Debe hacer muchos equilibrios para que al invertir en un problema otro no quede en el abandono.

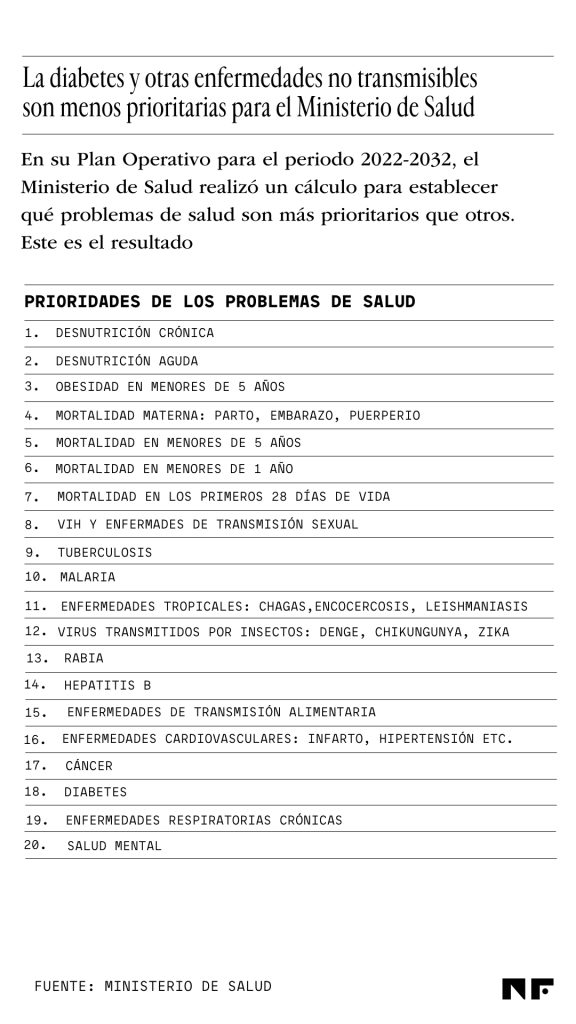

Pero los presupuestos y planes operativos de la cartera de salud muestran cómo la diabetes está lejos de considerarse prioritaria.

El Ministerio de Salud no financia actividades en los centros de salud específicamente orientadas a prevenir y tratar la diabetes. Algo que sí hace con otros problemas como la desnutrición o la salud materno infantil.

De hecho, en sus planes para la próxima década, la cartera de Salud coloca la diabetes en el puesto 18 de sus prioridades.

El top diez lo acaparan los problemas del país pobre o enfermedades infecciosas como el VIH o la tuberculosis.

Salvo la obesidad infantil, que ocupa la tercera posición, los problemas del país rico comienzan a aparecer, a partir del puesto 15.

Esto no significa que los diabéticos sean ignorados por el sistema público de salud.

Los puestos y los centros de salud, en teoría, sí cuentan con metformina y hacen test rápidos de azúcar. Y en los hospitales, en teoría, se entrega insulina a los pacientes.

Además, en los últimos años se han implantado algunos planes piloto para mejorar la atención a esta enfermedad.

Pero ocupar el puesto 18 en el ranking de prioridades, sí significa que la diabetes recibe una inversión mínima en un sistema con de por sí pocos recursos.

Pese a la gran prevalencia de la enfermedad, en los puestos de salud no hay, por ejemplo, capacidad para hacer análisis de sangre que permitan diagnosticar con certeza la diabetes, solo tests rápidos de glucosa. Y el gasto en medicamentos para atender la enfermedad es muy bajo.

Estos (insulina, metformina y otros) se compran, en gran parte, a través de un contrato abierto que tiene vigente el Ministerio de Salud en la actualidad. Pero según la información disponible en Guatecompras, la previsión de gasto anual en este contrato, es de solo Q8.3 millones.

Esto significa que prácticamente todo el costo de la enfermedad lo están financiando los propios pacientes y sus familias.

5. El problema también necesita atenderse con leyes, pero éstas no avanzan en Guatemala.

En sus fases más avanzadas, la diabetes es una enfermedad complicada de tratar. No basta con tomar un medicamento y acudir al médico de vez en cuando.

Requiere seguimiento continuo; consumir varios fármacos e ir ajustando sus dosis; hacer dieta; recibir educación sobre cómo funciona la enfermedad; controlar parámetros como la presión arterial, el colesterol y los triglicéridos; tener citas con especialistas para evitar el deterioro de la vista o los riñones.

Todo esto convierte a la diabetes en un reto enorme para Guatemala.

Para prevenir y tratar la enfermedad, se requeriría contar con un sistema primario de salud fuerte; es decir, puestos y centros de salud con personal e insumos, que puedan estar en contacto con los pacientes y dar seguimiento a sus problemas.

Pero en Guatemala este nivel de atención es especialmente débil.

Alrededor del 60% del presupuesto del Ministerio de Salud se concentra en los hospitales. Solo el Roosevelt o el San Juan de Dios tienen más presupuesto que toda la red nacional de centros de salud junta.

Esto coloca a muchos diabéticos en una situación complicada. No encuentran mucha asistencia en el nivel primario, porque no hay capacidad. Entonces, buscan tratamiento en los hospitales, pero allí se enfrentan a un sistema saturado en el que, con frecuencia, sólo obtienen una receta para un fármaco que, además, deben pagar.

Pero aun teniendo en cuenta estas dificultades estructurales, la diabetes podría abordarse desde medidas que no requieren cambiar todo el sistema ni invertir grandes cantidades de dinero extra.

De hecho, para reducir la incidencia de las enfermedades no transmisibles como el cáncer, la diabetes o los infartos la OPS recomienda que los Estados, en primer lugar, tomen medidas políticas que fomenten estilos de vida saludables.

Por ejemplo, la organización recomienda aumentar los impuestos al tabaco y a las bebidas azucaradas; restringir la venta y la publicidad de bebidas alcohólicas; aprobar leyes de etiquetado de alimentos que adviertan cuáles no son saludables; prohibir que la industria alimentaria utilice las llamadas grasa trans en sus productos; o hacer campañas masivas para fomentar la actividad física.

Inclusive, la OPS tiene un sistema en el que evalúa a cada país por el cumplimiento de una serie objetivos legislativos y regulatorios, relacionados con el control de alcohol y tabaco o el incentivo de una dieta sana o actividad física, por ejemplo.

Los resultados de Guatemala no muestran el mejor desempeño.

De los 19 parámetros que tiene en cuenta la OPS, el país solo cumple cinco totalmente y seis solo en parte. Los ocho restantes se incumplen totalmente.

Por ejemplo, Guatemala aún carece de una ley de etiquetado de alimentos que advierta sobre alimentos con exceso de sal, grasa o calorías. Esta norma sí existe, por ejemplo, en México, Chile, Perú o Argentina.

Tampoco se ha comprometido a prohibir la grasa trans, que están presentes, por ejemplo, en los aceites hidrogenados que usa la industria alimentaria para freír sus productos.

Este tipo de aceites están prohibidos en Estados Unidos desde 2015. México aplicó una restricción similar en 2023.

Además, en Guatemala, la publicidad de alimentos poco saludables tampoco está regulada y puede dirigirse sin problema a la niñez.

Campañas para fomentar el deporte sí se han hecho, a través del Consejo Nacional del Deporte.

Pero esta institución tiene escaso presupuesto –Q16 millones en 2024– y no alcanza a estar presente en todo el país.

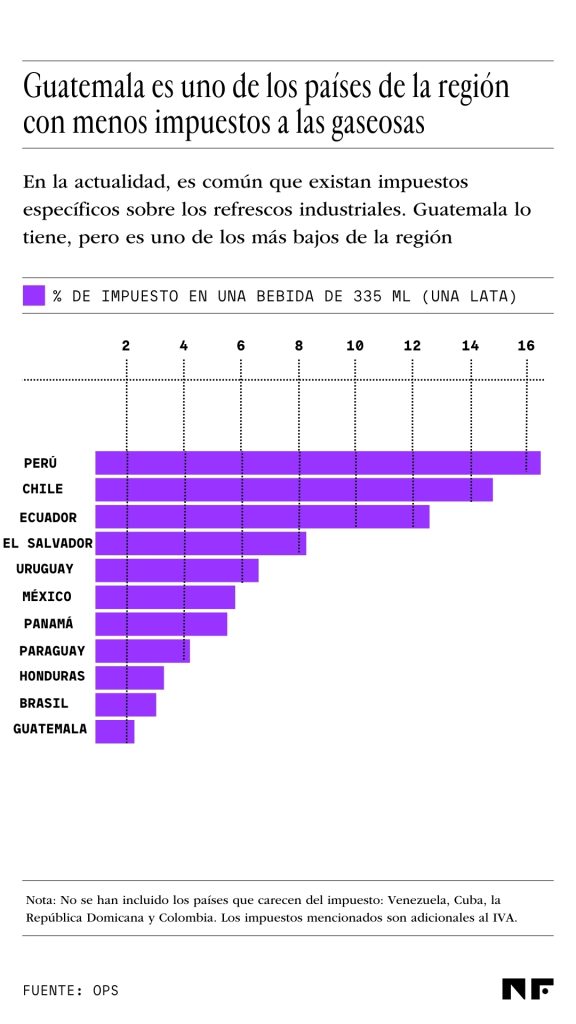

Guatemala sí cuenta con impuestos selectivos al tabaco y las bebidas azucaradas. Pero estos son bajos y no alcanzan los estándares de la OPS para considerar que disuaden del consumo.

La organización considera que al menos el 75% del precio de una cajetilla de tabaco debería consistir en impuestos. Guatemala no cumple este estándar.

Con el impuesto a los refrescos, sucede algo similar. Existe un impuesto sobre la distribución de estas bebidas, pero no discrimina si son saludables o no, y además es muy reducido.

Según los datos de la OPS, en una lata de Coca Cola, por ejemplo, el impuesto en Guatemala solo equivale a un 1.5% del valor de la bebida.

En El Salvador, en cambio, equivale a un 8%.

El Congreso sí ha tratado de aprobar leyes de etiquetado de alimentos o para introducir impuestos más altos a las bebidas que tienen demasiado azúcar.

Pero, hasta el momento, regular a la industria ha resultado complicado, casi tanto, como que la diabetes comience a verse como uno de los problemas principales del país. Incluso como una epidemia.