En el octavo episodio de Esto no es normal, un podcast de No Ficción, los periodistas Oswaldo Hernández, Bill Barreto, Carol Gamazo y Jorge Aragón, politólogo y maestro en desarrollo urbano, se preguntan cuáles son los efectos sociales y culturales de los centros comerciales en Guatemala.

Este episodio es un recorrido exhaustivo de cincuenta años de historia del ocio en la Ciudad de Guatemala: desde la Sexta Avenida como epicentro del comercio, pasando por Montúfar y Peri-Roosevelt, hasta Cayalá, “que se vende como una miniciudad dentro de la ciudad”, explicó el periodista Bill Barreto.

Carol Gamazo entrevistó a Jorge Aragón, politólogo y maestro en desarrollo urbano, quien habló de cómo los centros comerciales surgen de la desregularización del urbanismo en la ciudad, y cómo inciden en la democracia o en la diferenciación de clases.

En esta discusión el concepto de “No Lugar” explica lo que sucede con el ocio en Guatemala y por qué un centro comercial es un espacio que repela la cultura, la identidad.

Historia y evolución de los centros comerciales en Guatemala

De la Sexta Avenida al mall moderno: a mediados del siglo XX, la Sexta Avenida en la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala era el principal centro de comercio y vida social, un espacio abierto y bullicioso. Con la expansión de la ciudad y el auge del automóvil, el comercio se trasladó a las afueras, dando lugar a los primeros centros comerciales como Montúfar (1966) y Gran Centro Comercial Zona 4 (1971). Estos espacios pioneros ofrecían estacionamiento y concentraban tiendas, bancos y restaurantes en un solo lugar.

Consolidación y expansión: en las décadas de 1980 y 1990, la construcción de centros comerciales se disparó, impulsada por un modelo de desarrollo que priorizaba la inversión privada sobre la planificación urbana. Proyectos como Peri-Roosevelt y Los Próceres se convirtieron en sinónimo de entretenimiento y estilo de vida para una clase media en crecimiento. El auge continuó en el nuevo milenio, con inversiones millonarias en complejos como Miraflores y Oakland Mall, que ofrecían experiencias de consumo completas, con cines, áreas de comida y miles de estacionamientos.

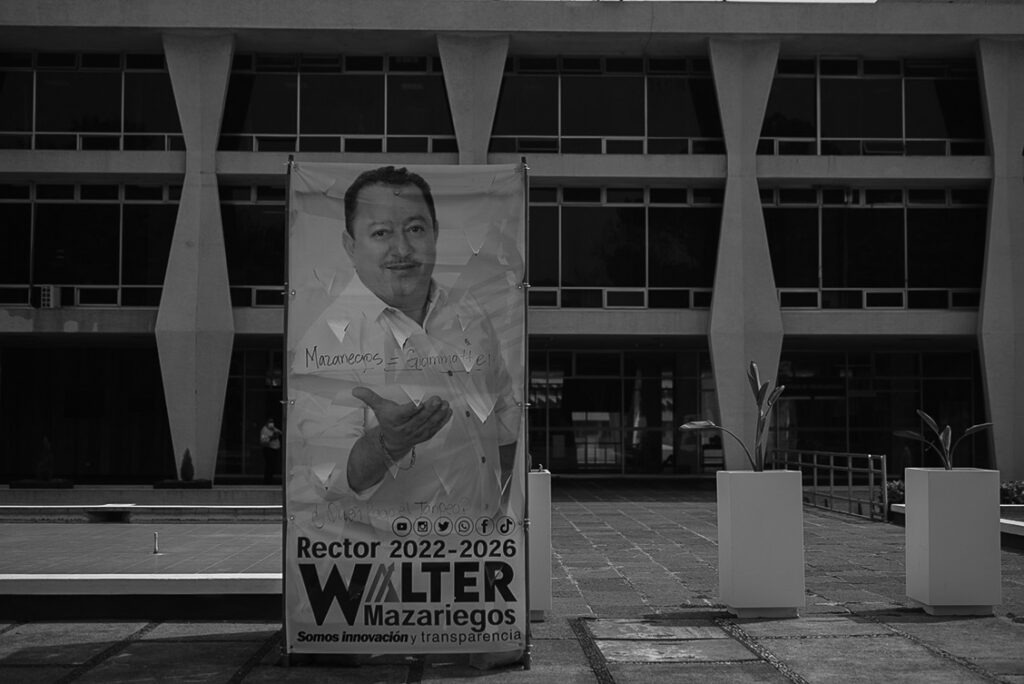

Vínculos políticos y desarrollo: La expansión de los centros comerciales no ha estado exenta de polémicas. Algunos de estos proyectos se han visto involucrados en casos de corrupción, vinculados a figuras políticas procesadas o condenadas, como Mega Plaza en Zacapa (vinculado a Roxana Baldetti) o el Maya Internacional Mall en Petén (asociado a Manuel Baldizón).

Centros comerciales como espacios de “No Lugares”

Según la teoría del antropólogo francés Marc Augé, los centros comerciales se definen como “No Lugares”: espacios impersonales, sin identidad ni historia, que se transitan, pero no se habitan. Son sitios donde las personas son clientes o consumidores, pero no ciudadanos.

Además, el concepto de “No Lugares” contrasta con los “Terceros Lugares” del sociólogo Ray Oldenburg, que son espacios comunitarios como parques o canchas de barrio, donde las personas pueden socializar, sin la obligación de consumir. En la Ciudad de Guatemala, los centros comerciales han reemplazado a estos espacios públicos.

Impacto social y urbano

En este episodio, los periodistas hablaron sobre algunas de las causas del auge y expansión de los centros comerciales en Guatemala:

- Desregulación y segregación: El auge de los centros comerciales se debe a la falta de planificación urbana en Guatemala desde los años 60 y 70. Esto ha permitido que la inversión privada defina el desarrollo de la ciudad, generando espacios altamente mercantilizados y segregados. Los centros comerciales, con su política de “derecho de admisión”, perpetúan las diferencias de clases.

- Falsa seguridad y aislamiento: Al igual que las colonias amuralladas, los centros comerciales ofrecen una “isla de confort” y una falsa sensación de seguridad que niega la realidad de la ciudad. Las personas se mueven de un espacio cerrado (la colonia o el auto) a otro espacio cerrado (el mall), lo que genera un esquema de vida aislado y controlado por la lógica del consumo.

- Cayalá: el paradigma de la “miniciudad”: El podcast destaca a Ciudad Cayalá como el ejemplo más claro de esta tendencia. Concebida como una “miniciudad privada”, Cayalá va más allá de un centro comercial, ofreciendo un estilo de vida que integra vivienda, oficinas y ocio en un solo lugar. A pesar de ser presentado como un “paraíso urbano”, es un símbolo de exclusión, inaccesible para la mayoría de la población debido a sus altos costos.

El papel de la ciudadanía y el futuro de las ciudades

Los periodistas plantearon la importancia de una ciudadanía activa:

Resistencia en los departamentos: en contraste con la capital, algunas tradiciones como las ferias patronales en los departamentos todavía resisten y contribuyen a la construcción del tejido social.obre la normalidad de estas prácticas.

Cambio de mentalidad: se plantea que los ciudadanos deben ser conscientes de que su consumo tiene consecuencias. Optar por espacios más abiertos y comunitarios puede generar un cambio.

Responsabilidad de los gobiernos: especialmente, las municipalidades deben promover políticas de regeneración de espacios públicos e intervenir en lugares estratégicos para fomentar la interacción social. Se debe propiciar la creación de “nuevas formas de relación social” y “nuevas experiencias para vivir lo urbano”.

“El hábito, digamos, de las personas actualmente se ha dirigido a consolidar al centro comercial como el principal referente de las dinámicas sociales y del intercambio, que sabemos desde luego no es dentro de la disciplina del urbanismo, no es el intercambio que genera democracia, que genera encuentro o que genera consensos, sino es un intercambio intercambio humano altamente mercantilizado”.

Jorge Aragón