Los centros comerciales son No Lugares: espacios donde somos usuarios, transeúntes o clientes, pero jamás ciudadanos ni habitantes, y sin embargo, es casi la única opción para el ocio de los guatemaltecos.

El antropólogo francés Marc Augé propuso el concepto de no lugar en su libro Los no lugares: espacios del anonimato (1993). Allí habla sobre cómo nuestras sociedades contemporáneas, impulsadas por una “sobremodernidad”, han creado espacios incapaces de generar arraigo o identidad. Se trata de territorios sin memoria.

Los No Lugares existen en nuestras sociedades modernas y son sitios como los centros comerciales, los aeropuertos, hoteles de cadena, autopistas o salas de espera. Espacios donde somos usuarios, pasajeros o clientes, pero jamás ciudadanos ni habitantes. Los no lugares, decía Augé, fomentan la soledad y la superficialidad antes que la identidad o la conexión social. Están en todas partes y se parecen entre sí: impecables, asépticos, estandarizados. Fingen orden, pero no construyen cultura; invitan a estar ahí pero nunca a pertenecer.

Los centros comerciales, en esencia, constituyen un No Lugar. Simulan convivencia social, pero no la generan. En su interior, no hay identidad, solo una especie de funcionalidad, un propósito para consumir. Si se detiene la mirada en la arquitectura del Centro Comercial (el brillo, los cristales, las alturas, los parqueos, la disposición de los recorridos, las tiendas) uno nota que todo está pensado para que nadie permanezca demasiado tiempo en el lugar, que nadie se conozca o interactúe a modo de comunidad. Una silla en el food court es cómoda para comer, pero no para descansar. Una sala de espera permite esperar, no habitar. Todo parece decirnos: “Ya cumpliste tu función aquí, vete”. En ese tránsito se pierde algo más que el confort: se disuelve la posibilidad de construir un tejido social.

Escucha:

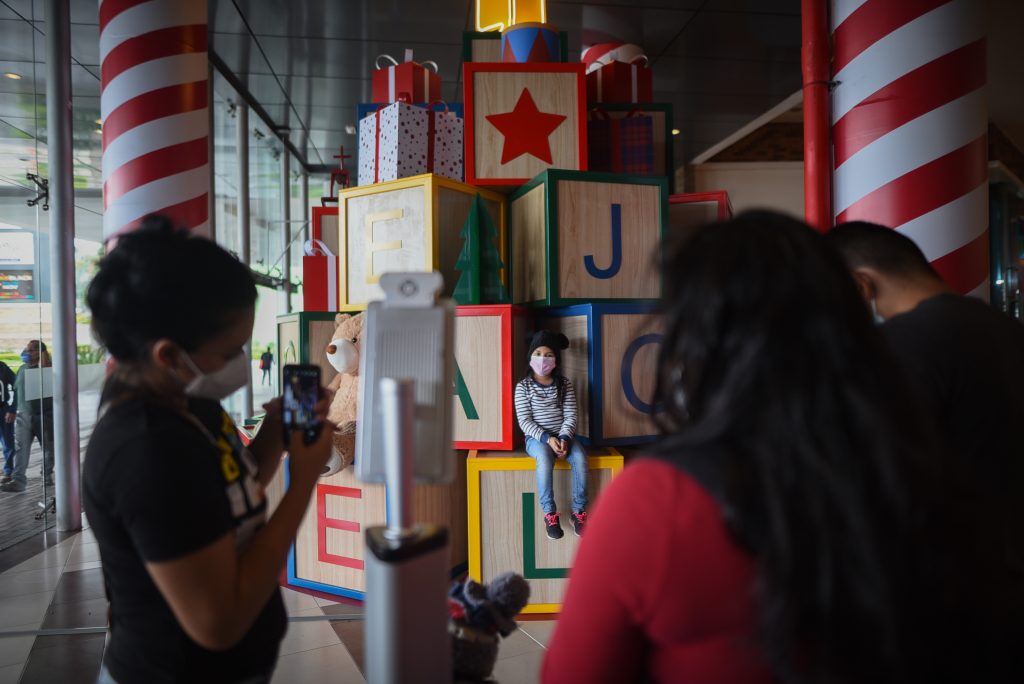

A veces resulta cómico ver cómo los centros comerciales intentan aprovechar una convivencia social —con Halloween, con Navidad, con el Día del Cariño—, pero todo se siente impostado, como una coreografía sin alma, motivada por el dinero.

David Foster Wallace, un escritor que convirtió los no lugares en metáfora de la soledad moderna, solía visitar centros comerciales solo para observar a la gente. Le interesaba esa incomodidad existencial que nace del vacío brillante de estos espacios, esa “cultura posmoderna” —entre comillas— que parece prometerlo todo y no entrega nada.

En su libro Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, Wallace narra su experiencia en un crucero de lujo: un no lugar construido a partir de otros no lugares. El barco, que debería encarnar el ocio perfecto, se convierte ante su mirada en un gran No Lugar flotante: carteles que indican dónde comer, empleados con sonrisas programadas, actividades en serie para garantizar la diversión. Todo está diseñado para que el pasajero no piense, no decida, no se confronte consigo mismo.

Porque eso ocurre en los no lugares: vienen con instrucciones. “Dónde estoy. Dónde están los baños. A dónde corro si hay un incendio.” Wallace observaba lo que Augé describía como la promesa del confort absoluto que termina generando desarraigo. En un No Lugar, como en un centro comercial, nadie es alguien en realidad; todos son “transeúntes satisfechos”, “consumidores felices” de un ocio empaquetado. La identidad se disuelve en la experiencia enlatada.

Esa ansiedad que Wallace transmite en sus cuentos y novelas, retrata a nuestras sociedades modernas y la sensación de falsedad, la máscara de lujo y brillo que oculta nuestros enormes vacíos. Es como caminar por un pasillo que no lleva a ninguna parte.

En La broma infinita, su novela más reconocida, Wallace vuelve sobre esta idea. Entre drogadictos, suicidas, terroristas amputados y adolescentes inadaptados, aparecen no lugares donde los personajes se extravían entre la saturación de estímulos y el vacío de sentido. Wallace es casi obsesivo al retratar cómo estos espacios impersonales fabrican seres atrapados entre la abundancia y el no saber qué hacer muy bien con ella.

El problema se agrava cuando los no lugares sustituyen nuestros terceros lugares: esos espacios comunitarios —el parque, la feria patronal, la cancha de básquet— donde uno puede, socialmente, estar sin consumir, sin justificar su presencia. El primer lugar es la casa, el segundo el trabajo o la escuela; el tercero es donde se construye la vida social, la comunidad.

En muchas ciudades, como Guatemala, esos terceros lugares han sido reemplazados por centros comerciales. ¿A dónde vamos los fines de semana? Ya no al parque ni a la cancha: buscamos distracción en un mall. Pero allí no puedes tenderte en el suelo, llevar tu propia comida o mirar el cielo. Solo puedes comprar, mirar vitrinas o, al menos, simular consumo. La convivencia se convierte en transacción. No sorprende que tantos jóvenes y adultos construyan su identidad a partir de marcas y productos: cuando el no lugar moldea la vida, se termina defendiendo una empresa como si fuera parte de la familia.

Internet replica esta misma lógica. Se presenta como plaza pública, pero funciona como un centro comercial infinito. Creemos ser consumidores, pero también somos empleados que producen datos y contenido. Y, como cualquier no lugar, la red es desechable: cuando llega una plataforma más atractiva, la anterior se abandona como un mall en ruinas.

Augé veía en los no lugares la huella de la modernidad: la obsesión por homogeneizar, controlar, borrar diferencias culturales en nombre del progreso. Era un proyecto supuestamente positivo. Pero la posmodernidad, que se podría definir como consumo, consumo, consumo, nos mantiene transitando pasillos interminables —físicos y digitales— donde no se nos pide ser, sino cumplir una función.

Wallace, por su parte, con su mirada hiperconsciente e irónica, retrató la angustia de vivir en esos espacios. Sus no lugares son metáforas de una posmodernidad alucinante: viajes circulares que prometen todo, pero que no conducen a ninguna parte, donde se neutraliza la identidad y toda inconformidad social.

Y quizás ahí esté la pregunta central: ¿qué ocurre con una generación cuya vida transcurre en no lugares? ¿Qué tipo de vínculos, identidades o memorias pueden construirse cuando los escenarios de la vida social están diseñados para que nadie intente crear comunidad o articular una colectividad?

Tal vez la respuesta esté en lo que Wallace buscaba con su escritura y Augé sugería con su teoría: recuperar la experiencia de habitar. Volver a los lugares donde no haya obligación ni consumo, donde baste simplemente estar. Porque mientras todo a nuestro alrededor se convierte en espacio sin propósito cultural, el desafío sigue siendo el mismo: encontrar siempre algún modo social, de comunidad, que nos devuelva, por fin, a un sentido de permanencia.