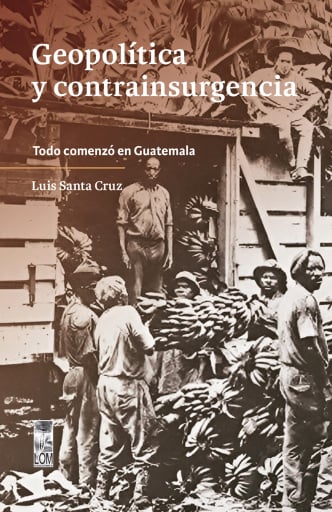

El primer país latinoamericano en sufrir un golpe de Estado, bajo el signo de la Guerra Fría, fue Guatemala en 1954. El ensayo “Geopolítica y contrainsurgencia. Todo empezó en Guatemala” del ex comandante de la URNG y médico de profesión, Luis Santiago Santa Cruz Mendoza, parte de este hecho determinante para la geopolítica guatemalteca y situarnos en la nueva guerra fría entre bloques hegemónicos en marcha.

Luis Santiago Santa Cruz Mendoza aborda la influencia histórica de Estados Unidos en Guatemala, marcada desde la Guerra Fría y consolidada con el golpe de Estado de 1954 contra el presidente Jacobo Árbenz. En esta entrevista, el médico y ex comandante de la URNG, subraya cómo este hecho inauguró un patrón de intervención estadounidense en América Latina, con mecanismos de control político, económico y militar que moldearon a Guatemala como un país dependiente, clasista y racista.

La hegemonía estadounidense, desde la caída del bloque soviético en 1991 hasta el primer mandato de Donald Trump en 2017, señala Santa Cruz, atraviesa un cambio hacia un modelo de poder multipolar aún en disputa.

Santa Cruz señala que hoy la guerra se libra en el terreno mediático. La propaganda, la manipulación de la información y finalmente la criminalización de los opositores que han sustituído a las armas como herramientas para neutralizar a quienes disienten. Según su análisis, la contrainsurgencia, lejos de haber terminado, se transformó en nuevas formas de control social y político.

A esto se suma una estructura de poder interno —una “coalición dominante” entre élites económicas, militares y políticas— que asegura privilegios y mantiene bloqueada cualquier posibilidad de transformación democrática.

En su diagnóstico de la democracia guatemalteca, el entrevistado afirma que el país se encuentra en una situación crítica: con 17 millones de habitantes, 10 millones viven en pobreza, y la desnutrición infantil provoca un déficit irreversible en el desarrollo neuronal. La baja carga tributaria y la corrupción estructural impiden un proyecto de desarrollo sostenible. En este contexto, advierte que la falta de resultados de los gobiernos democráticos abre la puerta al autoritarismo como opción percibida por la ciudadanía.

Para Santa Cruz, Guatemala es un país “en cuidados intensivos” que necesita con urgencia reformas profundas en educación, salud y estructura fiscal. De lo contrario, continuará atrapado en un círculo de dependencia, desigualdad y deterioro social.

Geopolítica y dependencia histórica de Estados Unidos

Hablar de Guatemala implica hablar de su relación con Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial y con mayor fuerza a partir de la Guerra Fría, el país quedó inserto en una lógica de control hemisférico donde Washington definía las reglas del juego.

Ese marco determinó el rumbo de Guatemala. Las decisiones políticas y económicas del país quedaron condicionadas a los intereses de una potencia que no dudó en intervenir de forma directa, usando tanto la propaganda como la represión. La dependencia de recursos, de cooperación y hasta de legitimidad internacional se volvió parte de la vida nacional, una realidad que según Santa Cruz explica gran parte de la crisis actual.

– Guatemala siempre se ha ubicado en la esfera de influencia de Estados Unidos. Por lo menos desde mediados del siglo XIX. ¿Cómo interpreta usted esa correlación de fuerzas en el presente?

Lo que somos ahora es precisamente la muestra de una dependencia estructural con los norteamericanos. Desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empezó a configurar su papel como potencia dominante. Dos años después, con el inicio de la Guerra Fría en 1947, se definió el mundo como un enfrentamiento ideológico entre un bloque capitalista occidental encabezado por ellos y un bloque socialista oriental dirigido por la Unión Soviética. Esa disputa se tradujo en una estrategia global de control.

En ese contexto, los estadounidenses crearon dos instituciones claves que aún existen: el Consejo de Seguridad Nacional, que dirige la estrategia diplomática e ideológica a través del Departamento de Estado, embajadas y agencias como USAID; y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), encargada de la obtención y uso de información. La primera difundía un modelo de democracia capitalista que se presentaba como imperfecto pero “el mejor posible”; la segunda neutralizaba y eliminaba a quienes se consideraban enemigos ideológicos.

Esto significó que cualquier país que intentara medidas que afectaran intereses estadounidenses era visto como una amenaza. El desacuerdo no se resolvía con diálogo, sino con la eliminación de adversarios. Al principio fue mediante asesinatos directos; luego evolucionó hacia la figura del detenido-desaparecido, que no solo eliminaba al opositor, sino que también sembraba terror en su familia, organización y simpatizantes. Todo ello diseñado por psicólogos, psiquiatras y especialistas en conducta para lograr un control poblacional. Guatemala, desde entonces, quedó atrapada en esa lógica y no ha podido salir.

– Usted sostiene que Guatemala fue un laboratorio temprano de la contrainsurgencia. ¿Por qué?

Porque el primer golpe de Estado articulado por la CIA en América Latina fue el de 1954 contra Jacobo Árbenz. Antes de eso, en 1953, ya habían hecho lo mismo en Irán para proteger intereses petroleros tras la nacionalización de Mossadegh (Primer ministro de Irán). En Guatemala, la disputa central fue con la United Fruit Company, que era dueña de la tierra, de los puertos en ambos océanos, del ferrocarril y de la energía eléctrica. El gobierno de Árbenz intentó limitar ese poder económico y, en respuesta, la familia Dulles —John Foster Dulles, secretario de Estado y socio de la compañía, y Allen Dulles, director de la CIA— organizó la llamada Operación Éxito.

Ese golpe inauguró un patrón: cada país que implementara medidas contrarias a los intereses estadounidenses podía ser bloqueado o desestabilizado. Guatemala se convirtió en ejemplo temprano de cómo se ejercía esa hegemonía. Y de allí derivó gran parte de nuestra estructura actual: un país clasista, racista, explotador y discriminatorio.

Se nos educó en esa división. El racismo no solo fue un fenómeno económico, sino una estrategia deliberada para mantenernos fragmentados. El resultado es un país donde frases como “soy pobre, pero no soy indio” calaron hondo, dividiendo a la sociedad en todo, menos en el fútbol. Esa herencia de control externo y de manipulación interna nos marcó profundamente.

Dos bloques hegemónicos: Estados Unidos/Occidente versus China y Rusia

El escenario internacional actual muestra una división de poder que recuerda a la Guerra Fría. Estados Unidos y sus aliados europeos se presentan como el bloque occidental que mantiene el control económico, político y militar de buena parte del mundo. Frente a ellos, China y Rusia encabezan un bloque que disputa esa hegemonía, cada uno con estrategias distintas.

Esa confrontación global no es ajena a Guatemala: el país permanece atado a la órbita estadounidense, como señala Santa Cruz, sin aprovechar las oportunidades de diversificación que podrían abrirse en un mundo cada vez más multipolar.

– Usted señala en su ensayo la influencia histórica de Estados Unidos en la región. ¿Cómo interpreta hoy la existencia de dos bloques hegemónicos, con Occidente por un lado y China y Rusia por el otro?

Lo que vemos es una reedición del mundo dividido en bloques, similar a lo que ocurrió durante la Guerra Fría. Estados Unidos y Europa representan el bloque occidental que sigue apostando por un modelo capitalista, mientras que China y Rusia encabezan un bloque alternativo que cuestiona esa hegemonía. Pero hay diferencias importantes: mientras Rusia aún carga con limitaciones heredadas de su transición, China ha demostrado con resultados concretos que se puede sacar a cientos de millones de personas de la pobreza a través de la planificación, la educación y la inversión en capital humano. También aprovecharon la apertura de capitales occidentales que propició Nixon en China a finales de los setenta para dividir a la URSS de China y enriquecerse.

En contraste, el bloque occidental continúa apostando por estrategias de control que no eliminan la pobreza, apenas la administran. Por eso, cuando comparamos, vemos que China envía cientos de miles de estudiantes a universidades de élite (en EE.UU.) y los reincorpora en su propio desarrollo, mientras que en América Latina seguimos dependiendo de fondos extranjeros mínimos y sin visión de largo plazo. Esta confrontación de bloques marca la política internacional actual y condiciona también a Guatemala, que sigue atrapada en la órbita estadounidense.

Medios de comunicación y nuevas formas de guerra

Si en el pasado la contrainsurgencia significaba desapariciones y ejecuciones, hoy se manifiesta en el terreno de la comunicación. La propaganda se ha convertido en un arma de guerra, capaz de instalar narrativas, neutralizar opositores y mantener a la población en un estado de resignación. El uso de los medios de comunicación tradicionales y digitales refleja una estrategia de manipulación adaptada a los tiempos.

El enfrentamiento ya no es exclusivamente sobre los territorios, sino también en los titulares, en las redes sociales y en los relatos que moldean la opinión pública. Lo que está en juego es la capacidad de pensar críticamente frente a discursos diseñados para controlar.

– En su visión, ¿cómo se actualiza hoy la contrainsurgencia?

En el pasado se perseguía, torturaba y asesinaba físicamente. Hoy la contrainsurgencia se manifiesta como guerra mediática. Los jóvenes de antes todavía podían creer en la posibilidad de una insurgencia armada en las montañas, pero eso ya es imposible: con satélites y tecnología avanzada, un movimiento así no duraría una semana.

La batalla ahora está en la comunicación y en la propaganda. Los medios de comunicación tradicionales, con su capacidad de moldear percepciones, y también los medios alternativos digitales, que ofrecen resistencia, son los nuevos escenarios de combate. Por eso yo digo que los comunicadores, los jóvenes que trabajan en plataformas digitales son hoy los combatientes de una guerra donde el arma principal es la información.

La estrategia es clara: hacerle creer a la gente que el país está bien, que no hay nada por qué indignarse. Eso es lo que tiene confundida a la sociedad. La lucha ideológica ya no se libra con fusiles, sino con narrativas, imágenes y titulares.

Política exterior y relaciones internacionales actuales

En la actualidad, Guatemala mantiene una política exterior estrechamente alineada a los intereses estadounidenses. El apoyo irrestricto a Israel, la cesión de funciones de seguridad interna a los militares y la dependencia de programas de cooperación son parte de esa dinámica. Lejos de buscar autonomía, la diplomacia guatemalteca se muestra subordinada a decisiones externas.

Las promesas de fondos y cooperación, explica Santa Cruz, suelen ser mínimas frente a las necesidades reales. Mientras tanto, países como China muestran otro camino al priorizar la inversión en educación y planificación a largo plazo. La comparación pone en evidencia, según el entrevistado, cómo Guatemala sigue atrapada en una relación de dependencia que impide pensar en un proyecto nacional propio.

– ¿Cómo evalúa la política exterior de la actual administración frente a Estados Unidos?

Lo que vemos es la continuidad de una estrategia de subordinación. El gobierno guatemalteco apoya de manera acrítica a Israel, en plena sintonía con la política estadounidense. También ha cedido la administración de puertos y seguridad a los militares bajo argumentos de “lucha contra el narcotráfico” y “combate a la corrupción”. En la práctica, esto fortalece el control norteamericano sobre nuestra infraestructura estratégica.

Cuando se anuncian cifras de cooperación, parecen grandes, pero en realidad son mínimas. Trump ofreció mil millones de quetzales y lo presentaron como algo enorme. En contraste, Kamala Harris prometió 4,000 millones de dólares de capital privado para Centroamérica y nunca se concretó. Según cálculos serios, como los de CEPAL, se necesitarían 50,000 millones de dólares para un verdadero plan de desarrollo en Centroamérica. Estados Unidos no invierte para erradicar la pobreza, solo para administrarla.

Mientras tanto, China muestra otro modelo: en 40 años sacó a 800 millones de personas de la pobreza, invirtiendo en educación y planificación a largo plazo. Hoy 600,000 jóvenes chinos estudian en universidades de élite en Estados Unidos y regresan a su país para fortalecerlo. Esa es la diferencia: planificación frente a improvisación, inversión en capital humano frente a clientelismo político. En Guatemala seguimos atrapados en prejuicios ideológicos y en dependencia de fondos externos que nunca resuelven lo estructural.

Todo va por el argumento de seguridad y los casos de corrupción que claro son ilegales, pero de alguna manera también están ahí cediendo una responsabilidad, una facilidad del gobierno. Y pareciera que esa es parte de la estrategia de este gobierno para mantener esa relación y ese apoyo.

Autoritarismo, poder fáctico y coalición dominante

La democracia guatemalteca opera bajo límites muy estrechos impuestos por una “coalición dominante” de élites políticas, económicas y militares. Santa Cruz describe este entramado como un pacto de poderes que asegura privilegios y bloquea cualquier intento de transformación. El Ejército sigue siendo un actor clave, con control en aduanas, fronteras y espacios estratégicos.

Ese poder paralelo impide que el sistema democrático funcione plenamente. Las reglas del juego están definidas de antemano y cualquier gobierno, por más electo que sea, enfrenta un margen de maniobra mínimo. Así, la democracia se vuelve más una formalidad que un mecanismo real de representación ciudadana.

– ¿Ve riesgos de un giro autoritario en Guatemala?

Más que un riesgo, ya vivimos dentro de un régimen autoritario. Lo vimos en las elecciones: el mayor voto en la primera vuelta fue el nulo. Eso refleja que la mayoría ya no cree en el sistema democrático. La contrainsurgencia sigue activa: ahora no se asesina directamente, pero se criminaliza la protesta, se procesa a líderes sociales bajo el delito de “terrorismo” y se genera miedo para desmovilizar.

– Además, persiste lo que en ciencias políticas se llama la “coalición dominante”: una red de poderes fácticos que sostienen a regímenes autoritarios, ¿cómo ve esa configuración en Centroamérica?

Los modelos desaparecieron y más responden a proyectos autocráticos. De culto a la personalidad como en El Salvador que hasta tiene un traje especial a la medida de Bukele. O proyectos familiares como en Nicaragua. O sea, uno revisa ahí, hay dos personas, pero además toda la familia está comprometida en un proyecto político.

Aquí en Guatemala vuelve a pasar como en los tiempos de la guerra, fíjese. En El Salvador se identificaba bien al dictador, en Nicaragua también. En Guatemala no, aparte de Romeo Lucas y Ríos Montt, pero hablamos de dos dictadores en un periodo de 30 años. La mayoría era una rotación de jefes militares.

Digamos, independientemente de que cambiaran los gobiernos. Controlaron aduanas, fronteras y, con ello, el trasiego de personas, armas y drogas. Esa estructura cívico-militar organiza un país basado en privilegios y corrupción. Esa lógica permanece. Mientras esa coalición domine, cualquier intento de reforma democrática estará atada de manos.

– ¿Cómo interpreta la situación política en Nicaragua bajo Daniel Ortega y Rosario Murillo, en contraste con el sandinismo de décadas anteriores?

Lo que ocurre en Nicaragua es ilustrativo de cómo se han borrado las fronteras ideológicas. Ortega y Murillo ejercen el poder con métodos autoritarios que nada tienen que ver con el sandinismo que inspiraba en los años ochenta. Yo, de joven, escuchaba Radio Sandino y aquello era una gran motivación revolucionaria. Pero hoy no reconozco en ese gobierno al Frente Sandinista que conocimos.

Ahora se trata de un proyecto autocrático, con un fuerte culto a la personalidad y hasta con rasgos de proyecto familiar, donde toda la familia está comprometida en el poder. Es un ejemplo de cómo los referentes revolucionarios han desaparecido y lo que quedan son modelos que responden más a ambiciones de perpetuación y control que a una verdadera transformación social.

Crimen organizado y corrupción en Guatemala

La corrupción en Guatemala no puede entenderse sin la presencia del crimen organizado. Según Santa Cruz, ambos fenómenos actúan de forma articulada, infiltrando y cooptando las instituciones del Estado. El resultado es un aparato público incapaz de responder a las necesidades ciudadanas, pero muy eficaz para proteger privilegios y mantener un modelo de dominación.

– ¿Qué papel juega hoy el crimen organizado en la corrupción del Estado guatemalteco?

El crimen organizado y la burocracia han cooptado todas las instituciones del Estado. Esa es una de nuestras mayores tragedias: no se trata solo de corrupción aislada, sino de una estrategia bien diseñada para neutralizar a quienes piensan diferente y perpetuar un modelo de control. Lo vemos en cómo se bloquea cualquier iniciativa de cambio; el Ministerio Público y las cortes destruyen las propuestas, mientras en el Legislativo los operadores políticos responden a intereses empresariales y no a las necesidades de la gente. La consecuencia es una imposibilidad real de transformar la situación nacional, porque el poder formal y el poder criminal actúan de manera articulada

– Criminalización de la protesta y casos de Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Esteban Toc.

A consecuencia de las protestas pro democracia de 2023 hemos visto que líderes sociales indígenas, como Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Esteban Toc, han sido procesados y tipificados bajo el delito de terrorismo.

La represión ha cambiado de rostro, pero no ha desaparecido. Hoy la criminalización de la protesta se manifiesta a través del uso del sistema judicial. Líderes como Pacheco, Chaclán y Toc han sido acusados de terrorismo por participar en movilizaciones, un reflejo de cómo se busca intimidar y desmovilizar a quienes reclaman derechos.

Este uso del derecho penal como arma política forma parte de la continuidad de la contrainsurgencia. La prisión, el exilio o la autocensura se convierten en mecanismos de control social. El mensaje es claro: protestar puede costar caro, y por eso muchos prefieren callar.

– ¿Cómo interpreta usted este uso del sistema judicial?

Es un capítulo más de esta contrainsurgencia que nunca terminó. Antes se perseguía y asesinaba, hoy se aplica un amedrentamiento generalizado. Se utiliza la figura del terrorismo como un mecanismo para difundir miedo: “no te levantes, no protestes”. Con ello buscan neutralizar a quienes piensan diferente. Lo vemos en cómo muchas personas están presas, exiliadas o prefieren replegarse.

Es una estrategia clara que trasciende gobiernos: lo hicieron Morales, Giammattei y ahora también ocurre en la administración de Arévalo. El Ministerio Público y las cortes destruyen cualquier iniciativa de cambio. En el Legislativo, por su parte, los operadores políticos actúan en función de intereses empresariales y no de las necesidades de la población lo que permite que esto continúe.

Crisis ambiental y modelo de desarrollo

La crisis climática es otro síntoma del modelo de desarrollo vigente. La contaminación de los ríos, la deforestación y la falta de plantas de tratamiento son señales de un país que consume recursos sin planificar. Santa Cruz enfatiza que revertir esta situación necesitaría al menos dos o tres décadas de esfuerzos sostenidos.

– Usted también aborda en su ensayo la crisis climática. ¿Cómo impacta en Guatemala?

La crisis ambiental es una de las múltiples crisis simultáneas que vivimos. Nuestro modelo de desarrollo es extractivo y destructivo. Lo vemos en la contaminación de los ríos: el Motagua arrastra toneladas de plástico hasta el Caribe. Lo vemos en las fincas cafetaleras que descargan residuos directamente en los afluentes sin tratamiento. Y lo vemos en la ausencia de plantas de procesamiento de desechos sólidos y líquidos.

Resolver esto requiere planificación de largo plazo. Yo calculo que necesitaríamos al menos dos o tres décadas de esfuerzos sostenidos para revertirlo. El Petén, junto con la península de Yucatán, es el segundo pulmón de América Latina. Su preservación debería ser prioridad estratégica. Pero en lugar de verlo como una riqueza natural que hay que proteger, se sigue tratando como mercancía para explotar.

Democracia, pobreza y futuro del país

Guatemala enfrenta una paradoja: formalmente es una democracia, pero la pobreza y la desigualdad socavan su legitimidad. La carga tributaria, una de las más bajas del mundo, agrava la situación. Santa Cruz advierte que, sin un cambio en la estructura fiscal y una apuesta real por la alimentación y la salud, la democracia seguirá sin dar resultados tangibles.

– ¿Cómo ve el panorama democrático para Guatemala?

Guatemala es un país en cuidados intensivos. Si lo describimos en términos médicos, diría que está conectado a respiración asistida, con infecciones severas y múltiples antibióticos que no funcionan. Cualquier complicación puede provocar un colapso.

Detrás de esta metáfora está la realidad: 17 millones de habitantes, de los cuales 10 millones son pobres. Cinco de cada diez niños sufren desnutrición y eso significa pérdida irreversible de neuronas: científicamente se ha comprobado que los niños guatemaltecos tienen hasta 40% menos neuronas. ¿Cómo educar a una población en esas condiciones?

Nuestra carga tributaria es apenas del 14%, una de las más bajas del mundo. Con esos niveles nunca saldremos de la pobreza. Los países desarrollados sostienen cargas del 30% al 45%. Mientras no se reforme la estructura fiscal y no se priorice alimentación, educación y salud, no hay salida posible.

Lo que más me preocupa es que la democracia, en este contexto, pierde credibilidad. Si un gobierno que llegó democráticamente no logra mejorar la vida de la gente, se abre la puerta a que muchos prefieran un modelo autoritario que prometa orden, aunque sea ficticio.

Un duro diagnóstico

El análisis de Luis Santiago Santa Cruz Mendoza concluye con un diagnóstico duro: Guatemala es un país en cuidados intensivos. La salida, asegura, pasa por reconocer con franqueza la magnitud de los problemas. Se necesita un programa integral que combine reformas fiscales, inversión social y un cambio de modelo económico. Sin esa transformación estructural, el país seguirá atrapado en un ciclo de corrupción, dependencia y desesperanza.

– ¿Qué salida visualiza en este contexto?

Lo primero es la sinceridad. Hay que reconocer la gravedad del diagnóstico nacional. Guatemala necesita un programa integral que empiece por lo básico: alimentar a la población, garantizar educación de calidad, construir hospitales modernos y reestructurar la carga tributaria.

Pero también necesitamos recuperar una identidad nacional que nunca hemos tenido plenamente. La independencia de 1821 no fue tal para los pueblos originarios; la reforma liberal quitó tierras comunales; dictaduras como las de Ubico consolidaron un modelo de dominación excluyente. Todo esto nos ha dejado con una nación fragmentada.

Mientras tanto, seguimos dependiendo de remesas: millones de guatemaltecos viven en condiciones precarias en Estados Unidos y envían dinero que enriquece a los grandes comerciantes locales. No hay un plan de desarrollo que les ofrezca razones para quedarse.

Por eso digo que Guatemala está enferma. Si no encaramos la raíz de la corrupción, la inequidad y la falta de planificación, seguiremos atrapados en este círculo. El reto del presidente Arévalo y de cualquier futuro gobierno es exponer con claridad esa realidad, aunque duela. De lo contrario, no habrá recuperación posible.