Aquí estamos, dos días después de las elecciones del 16 de junio de 2019 en la cabecera de San Antonio Ilotenango, Quiché. Conversando con un contingente de policías vestidos de antimotines.

La policía, la polaca, la tira… los muchos nombres, los muchos motes, de una institución con la que la mayoría de personas espera no tener que relacionarse. El policía es ese otro con el que muchos no quieren toparse, porque habitualmente son aves de mala agüero, sus negros uniformes presagian problemas.

Pero aquí estamos, dos días después de las elecciones del 16 de junio de 2019 en la cabecera de San Antonio Ilotenango, Quiché. Conversando con un contingente de policías vestidos de antimotines. Hace unas 48 horas cuatro o cinco vehículos, entre automóviles y tuc tucs, ardían en las calles de este pequeño pueblo de provincias. Era la primera vuelta electoral, el alcalde oficialista buscaba la reelección y el poblado de calles estrechas y bordeado por una apacible laguna se llenó de cientos de personas reclamando fraude, las urnas desaparecieron de los centros de votación y pronto una nube de gases lacrimógenos recorrió el ahora somnoliento pueblo.

Cuando mi compañero fotoperiodista y yo llegamos a San Antonio Ilotenango los restos de los vehículos aún permanecían en las calles, la casa del alcalde, que además era su sede de campaña, y su ferretería detrás de la misma lucían saqueadas. Puertas y ventanas rotas, manchas de humo en las paredes de las casas que intentaron quemar, basura electoral: volantes, afiches y mantas de campaña por todos lados entre cenizas.

Los vecinos del pueblo relatan que fueron cientos de personas las que se reunieron “pero eran de afuera, de las aldeas”, dicen, como exculpando los destrozos. “¿Qué si el alcalde compraba votos?, pues sí, pero igual hacían los otros partidos…” cuentan encogiéndose de hombros un par de ancianos a un costado de la municipalidad.

Mientras mi colega vuela el dron y recoge algunas tomas me acercó al grupo de policías de rostros cansados y con el equipo antimotines puesto. “¿Y cómo estuvo el asunto?” le pregunto a un policía, y luego a otro, y a otro, sin que la mayoría quiera soltar más que un par de frases. Lucen somnolientos y con los uniformes sucios de polvo. El grupo acaba de llegar ya que las papeletas siguen sin aparecer y los enviaron a buscarlas, y las urnas aparecerán horas más tarde en el techo de una casa contigua al centro de votación.

Finalmente, pregunto a un último policía, de unos cuarenta años y con una ceja abierta cruzada con un esparadrapo. Y el relato comienza a fluir, no fueron doscientos o trescientos como dicen los vecinos, sino unas dos mil personas enfurecidas, dice tal vez con las cifras alteradas por la adrenalina. El contingente acabó con las bombas lacrimógenas que cargaban y no había forma de parar a la gente. “Nos lanzaban piedras, nos lanzaban palos, mucha gente le pegaba a los escudos con los machetes”, dice nuestro policía del esparadrapo.

«El contingente acabó con las bombas lacrimógenas que cargaban y no había forma de parar a la gente. “Nos lanzaban piedras, nos lanzaban palos, mucha gente le pegaba a los escudos con los machetes”, dice nuestro policía del esparadrapo».

“A este sí le gusta hablar”, se burla uno de sus compañeros. Al parecer es el incontinente verbal del grupo. De paso me entero que el agente ya lleva 15 años en la policía y que ansía llegar a la jubilación a los 20 años de servicio. Que hay compañeros que igual quieren seguir en la fuerza, pero que él no piensa estar más de un día después de su jubilación.

Lo que relata suena más a una lucha medieval en alguna pequeña ciudad sitiada que a un enfrentamiento entre policías y manifestantes. Mientras esa mañana apacible vemos el dron volar en la zona para captar los vehículos quemados, él sigue con su relato y algunos de sus compañeros se acercan para escucharlo contar los pasajes que ellos protagonizaron. Se reconocen en algún fragmento, se lanzan puyas entre ellos.

A la lluvia de piedras le respondían con una lluvia de bombas lacrimógenas, los casi treinta agentes formando un grupo compacto intentando atravesar la masa humana cuando se acabó la munición. La gente del alcalde, atrincherados para proteger la sede de la campaña que también era su casa, bloqueaban las paredes, mientras los manifestantes utilizaban una escalera como ariete. Una escalera que dos días después todavía veíamos atravesando una puerta. El fuego, el gas, el humo llenando las calles estrechas del pueblo, los vehículos ardiendo mientras caía la noche.

“Y al menos aquí sólo nos reciben con piedras y palos y machetes, si usted viera cuando me tocó estar asignado a la Costa…”. Y alguno de sus compañeros ríen, ya que parece que es una historia que le gusta contar y que todos conocen. “En la costa lo reciben a uno a balazos, para una feria de un pueblo nos llamaron porque estaban disparando al aire y la gente estaba preocupada. Y fuimos con los colegas solo para toparnos con que eran policías municipales de tránsito borrachos y disparando. Sicarios del alcalde, también un narco, que detuvimos y que luego a las horas llegó el mismo alcalde a sacar. Yo, por eso, una vez cumplido el servicio, ni un día más”.

Y este “ni un día más” me hizo pensar en una historia escuchada unas semanas antes de estos hechos.

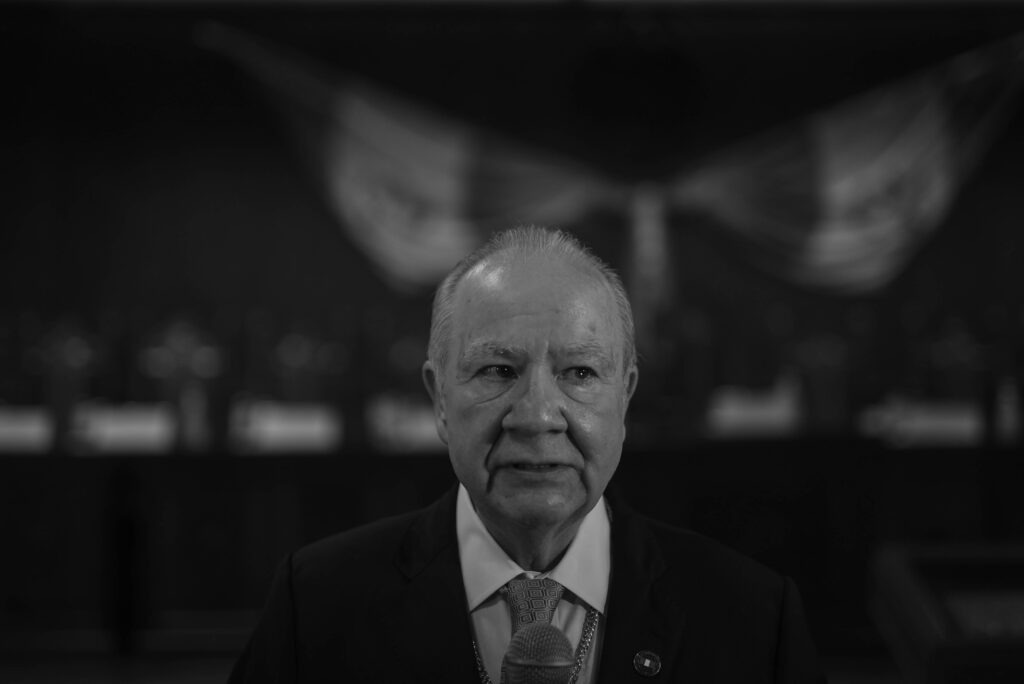

La ocasión fue otro viaje a un departamento para un trabajo sobre el contexto electoral. Y el relato, en esta ocasión viene de un antiguo ex policía. Al terminar la jornada pasamos a comer y la charla terminó por llegar a la impunidad de muchos delitos, el buen negocio que sigue siendo para muchos el crimen en el país. Nuestro piloto nos dijo “no sé si lo saben pero yo también fui policía, policía motorizado de la antigua Policía Nacional”.

Su relato arrancaba a principios de la década de los 70, como un joven de 18 años de un departamento del oriente del país que quiere ser policía y que tenía un tío que ya trabajaba en la institución. “Lo primero que me dijo mi tío es que cobraban Q70 para conseguir una plaza, que en esa época eran como $70, y le pedí prestado a mi papá, y con mis papeles y unas mudadas de ropa me fui a la capital” dice.

Una vez allí, ya que sabía conducir automóviles y motocicletas lo asignan a la patrulla motorizada en zonas alrededor de Antigua Guatemala. Pasan los primeros años y se va dando cuenta de las miserias del oficio, que cuando se detiene un vehículo hay que cuidarse no sólo de algún “borracho malencarado”, si no también del peligro de detener a alguien con las conexiones necesarias como para que lo echen de la policía.

«Para una feria de un pueblo nos llamaron porque estaban disparando al aire y la gente estaba preocupada. Y fuimos con los colegas solo para toparnos con que eran policías municipales de tránsito borrachos y disparando. Sicarios del alcalde, también un narco».

Rememora los años en la motorizada y las carreteras todavía más precarias de esa época con satisfacción hasta que habla de las razones de su salida. “Por esos años sabíamos que había una banda de robacarros que operaba en la zona. Y había reportes, y había denuncias, pero nadie se metía a verlo. Así que un día me puse a revisar los archivos de la comisaría, así, a pura carpeta, no cómo ahora que todo está en internet. Revisamos las denuncias y apuntaban a un taller y cuando les caímos todavía tenían al último vehículo robado”.

Nuestro ex policía, ahora piloto, sonríe debajo del bigote recordando el hallazgo. Pero tras la alegría llega la decepción. “A los días llegó el mismo tipo que capturamos, como esa su chumpa de cuero negra que estaban de moda en esos días a la comisaría a hablar con el jefe, desde entonces ya sabía que iba mal”.

Al escuchar este fragmento de la historia mi yo cinéfilo me decía que el relato pintaba muy Serpico, y no andaba lejos. “Después de un tiempo me cambiaron de pareja y me movieron a cubrir otra área, íbamos en nuestras motos a cubrir la ruta, pero un día mi pareja al llegar a un punto donde nos teníamos que desviar me dijo que le estaba fallando algo en la moto y que me adelantara, lo vi muy nervioso, muy raro. Me fui a cubrir la ruta que era un camino bastante solo, pero me dio mala pinta así que me paré a los minutos de dejar atrás a mi pareja. Me bajé y saqué el arma, justo atrás venía un picop blanco con el tipo que habíamos detenido por robacarros y su seguridad. Sólo les apunté pero ellos entendieron y se dieron la vuelta. A las semanas renuncié”.

El resto de su historia la conocía un poco de fragmentos de conversaciones anteriores, se había vuelto guardaespaldas de un conocido empresario y más tarde piloto. Ahora recuerdo estas dos historias, de un policía y un ex policía, y me pregunto cómo será llevar un uniforme sobre el que pesan tantas historias oscuras. Donde incluso hacer bien tu trabajo puede ser más un riesgo que un beneficio.