En abril de 1982, el Ejército guatemalteco arrasó la aldea Los Josefinos, en Petén, asesinando a decenas de campesinos y desplazando a más de mil personas. Cuarenta años después, la sentencia de la Corte Interamericana y los testimonios de los sobrevivientes revelan cómo la violencia contrainsurgente se convirtió en una política de exterminio y desarraigo.

El 29 y 30 de abril de 1982, la aldea Los Josefinos, en el municipio de La Libertad, Petén, fue escenario de una de las primeras masacres cometidas en Petén durante el conflicto armado interno en Guatemala. El lugar, ubicado en el norte del país, era disputado por las fuerzas armadas del Estado y diversas facciones subversivas.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida en noviembre de 2021, reconstruyó los hechos de aquel abril de 1982 en la aldea Los Josefinos y declaró la responsabilidad internacional del Estado guatemalteco por violaciones a los derechos a la vida, la protección a la familia y la niñez, y por el desplazamiento forzado de casi 1,500 sobrevivientes y sus familias.

Esta tragedia se inserta en un contexto de guerra, desigualdad agraria y despojo, donde los campesinos desplazados y asesinados buscaban un pedazo de tierra para sobrevivir. En Los Josefinos, como en tantas otras aldeas del Petén, la violencia estatal alcanzó a la población civil con una brutalidad que aún resuena en la memoria colectiva.

La noche del fuego: “como si se hubiera prendido el cielo”

El 29 de abril de 1982, en la Aldea Los Josefinos, en el municipio de La Libertad, Petén, el aire estaba espeso. Algunas familias se habían reunido en chozas en sus parcelas y otras se habían quedado en la aldea debido a la preocupación que se respiraba desde hacía semanas. Por la mañana, un grupo guerrillero había irrumpido en la cancha de fútbol del caserío. Habían reunido a los vecinos y ejecutado a dos hombres, acusados de colaborar con el Ejército. El miedo, que ya se había vuelto cotidiano, esa noche se hizo absoluto.

En el sector operaban las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), luego de que a finales de los años setenta buscaran reorganizarse en el departamento más grande y de difícil acceso del país, Petén. En esta región llegaron a operar hasta cuatro frentes guerrilleros que organizaron combates y asaltos a las posiciones del Ejército en la misma época.

Cuando cayó la oscuridad, el bando contrario, el Ejército, rodeó la aldea. Testigos relataron que hacia las seis de la tarde los soldados comenzaron a moverse entre los árboles, con sus uniformes de camuflaje y los fusiles en alto, llegaron en al menos dos camiones,acompañados además de un vehículo blindado.

Alrededor de la medianoche los soldados comenzaron a entrar casa por casa, disparaban, golpeaban, quemaban. Los ranchos ardían uno tras otro, iluminando el cielo de un rojo intenso. “Los mataban dentro de las viviendas”, dijo años después un sobreviviente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Y si alguien gritaba, lo remataban”.

Entre las primeras víctimas, como relató ante la CIDH, Francisco Batres, uno de los sobrevivientes, se encontraban siete patrulleros que el mismo Ejército había conformado para la defensa civil de la aldea. “Así fueron quemando toda la aldea de norte a sur. La gente cuando vio los disparos salieron corriendo; las familias se dividieron, salimos huyendo para sobrevivir a la montaña”.

Batres perdió a su hija de 9 meses, fallecida por un golpe en la cabeza, mientras huían hacia las montañas. Días después su hija fue sepultada en el cementerio de Las Cruces, pero su familia no la pudo acompañar por el temor al destacamento militar en esa comunidad.

Esa noche de abril, las mujeres y niñas fueron víctimas de violación antes de ser ejecutadas, como recordó ante la Corte Interamericana la señora Fidelia Quevedo Bolaños. “La mujer estaba de rodillas, con la cara en el suelo. La habían baleado y sus ropas estaban levantadas, manchadas de sangre”, relató durante la audiencia pública del caso en 2021. En su informe pericial, la investigadora Jo-Marie Burt describió el patrón: la violencia sexual como arma sistemática de tortura y dominación ejercida contra mujeres rurales durante el conflicto armado.

Al amanecer, la aldea era una extensión de cenizas. Los cuerpos fueron arrojados en una fosa común sin identificación previa. Al menos treinta y ocho personas murieron —hombres, mujeres y niños—, aunque el número real nunca se ha determinado. Tres personas —José Álvaro López Mejía, Fabio González y Florencio Quej Bin— fueron vistas con vida por última vez bajo custodia militar. Desde entonces están desaparecidos.

El sociólogo, Manolo Vela, quien realizó el peritaje del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también recogió numerosos testimonios para reconstruir la vida antes, durante y después de la masacre de la aldea de Los Josefinos.

En uno de estos testimonios de sobrevivientes, Carmelino Ajanel de cinco años entonces, relataba: “mi madre decía: ¡se van a quemar mis cositas! Sacando eso estaba ella cuando los soldados le dispararon, ahí la mataron, ahí murió mi mamá (Elvira Ramos). Y, cuando mis hermanas vieron que mi mamá había muerto, ellas se echaron a llorar encima de ella (Josefina, de 10 años, Juan de 8; y Carlos Antonio de 10 meses, fueron asesinados esa noche), queriéndola levantar, pero ahí las mataron a ellas”.

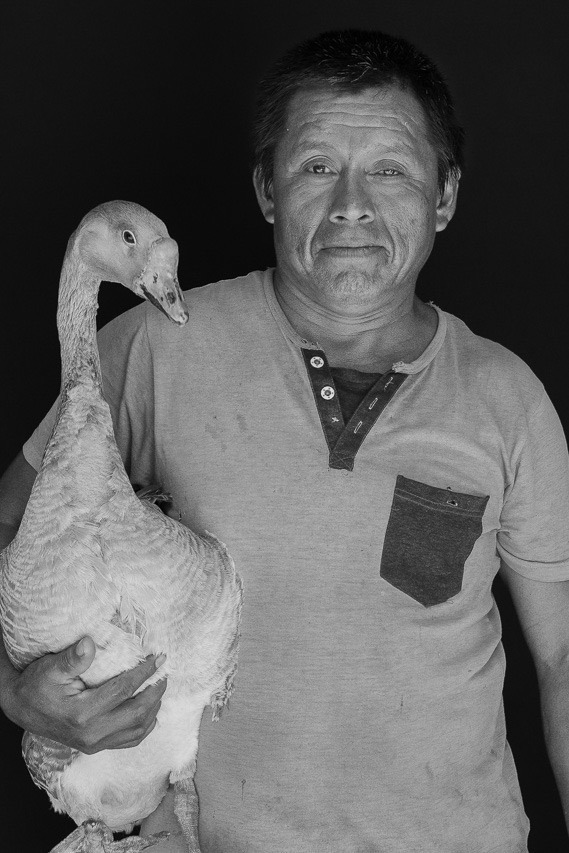

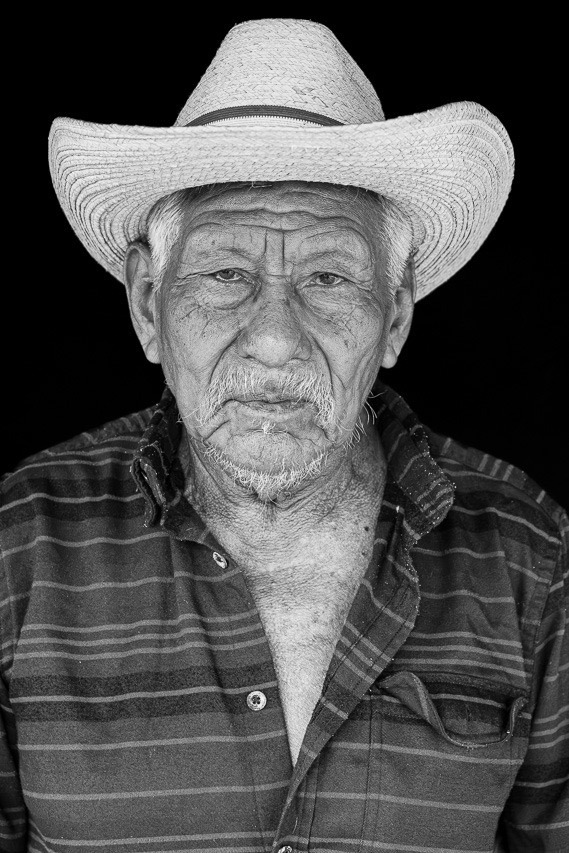

Daniel Cuyuch López y Fidelia Quevedo Bolaños sobrevivientes de la masacre y antiguos pobladores de Los Josefinos. Foto: Alejandro Flores.

El país del enemigo interno

Para comprender lo que ocurrió en Los Josefinos hay que volver al contexto de una guerra que, entre 1960 y 1996, dejó más de 200 mil muertos y desaparecidos, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Fue una guerra concebida desde la lógica de la “Doctrina de Seguridad Nacional”, importada de Estados Unidos durante la Guerra Fría, que veía en la población rural una amenaza comunista latente. El Estado convirtió a comunidades enteras en “enemigos internos”, y la respuesta fue el exterminio.

El Ejército de Guatemala aplicó una política de tierra arrasada en decenas de aldeas mayas y campesinas. Los informes de la CEH y del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) documentaron centenares de masacres perpetradas entre 1981 y 1983. En Petén, una región de colonización reciente, el Ejército veía en cada asentamiento un refugio de la insurgencia.

Los Josefinos era uno de esos pueblos nuevos, fundado en medio de la selva por familias que habían migrado desde el altiplano y el oriente del país buscando un pedazo de tierra. El Petén había sido presentado por el Estado como una nueva tierra prometida. Desde los años sesenta, el Fondo de Tierras y el Fomento y Desarrollo del Petén (FYDEP) promovían la colonización como salida a la crisis agraria. Pero en la práctica, los campesinos llegaban sin títulos, sin asistencia y sin caminos. Estaban solos en una frontera verde, empobrecida y militarizada.

En ese territorio sin Estado, el Ejército y la guerrilla se disputaban la presencia y el control de la población. Los Josefinos, como otras aldeas de La Libertad, vivía en medio de esa tensión. Las incursiones guerrilleras eran esporádicas, y el Ejército respondía con castigos colectivos. “El que no estaba con ellos, era enemigo”, diría un testigo muchos años después ante los tribunales internacionales. En abril de 1982, esa lógica alcanzó su punto más brutal.

Abril de 1982: el exterminio

El 29 de abril de 1982, guerrilleros ingresaron a la aldea y ejecutaron a dos hombres acusados de colaborar con el Ejército. Para Vela, ese acto fue “el detonante inmediato”, pero la respuesta militar ya estaba en marcha: “Desde la perspectiva del Ejército, ya se sabía que varias familias estaban siendo captadas por la insurgencia; para ellos, la comunidad se había perdido”.

Esa noche, los soldados cercaron la aldea. Los sobrevivientes recuerdan el rugido de los camiones y el sonido de los fusiles entre la oscuridad. “Ya no era una operación selectiva: el Ejército decidió acabar con toda la comunidad”, señala el especialista.

Entre el 29 y el 30 de abril, Los Josefinos ardió. Las casas fueron incendiadas, mujeres y niñas violadas y asesinadas, niños ejecutados junto a sus padres. “El objetivo era negar a la guerrilla su fuente de recursos: maíz, frijol, fuerza de trabajo, refugio”, explica Vela.

El resultado fue devastador: 38 muertos confirmados, tres desaparecidos y una comunidad borrada del mapa. Los cuerpos fueron arrojados a una fosa común únicamente porque parte de la población volvió. Los testimonios de los sobrevivientes hablan de que los soldados les decían “dejen que se los coman los animales”.

Gloria Hernández Arteaga y Raimundo López migraron a Los Josefinos en la década de los 70 y sobrevivieron a la masacre de 1982. Foto: Alejandro Flores.

La guerra sobre la tierra

La historia de Los Josefinos no es solo una tragedia bélica, sino también agraria. La mayoría de sus pobladores provenía de familias sin tierra. Venían de la costa sur y el oriente del país, donde el latifundio había dejado a los campesinos sin futuro. Petén representaba la última frontera agrícola del país. Allí, entre árboles de caoba y suelos húmedos, podían abrir un claro y sembrar maíz, frijol, yuca. “Era tierra fértil, pero sin papeles. Nadie tenía títulos. El Estado nunca vino”, recordó un sobreviviente en su declaración ante la Comisión.

El problema agrario de fondo se entrelazaba con el conflicto. Las familias colonas eran vistas por el Ejército como una población “flotante” susceptible de ser reclutada por la guerrilla. En 1982, el Estado, gobernado por militares, decidió erradicar esa ambigüedad: arrasar las aldeas donde supuestamente se escondían los rebeldes para repoblarlas bajo control militar.

El 23 de marzo de 1982, apenas un mes antes de la masacre de Los Josefinos, un grupo de oficiales militares de bajo rango derrocó al gobierno del general Fernando Romeo Lucas García y estableció una junta militar encabezada por el general Efraín Ríos Montt. Su llegada al poder marcó el inicio de uno de los períodos más violentos del conflicto armado interno.

La CEH documentó que el desplazamiento forzado fue una política de Estado: más de un millón de personas se vieron obligadas a huir, 150 mil cruzaron la frontera hacia México, y decenas de miles murieron en el camino.

En Los Josefinos, esa política se tradujo en exterminio. Tras la masacre, los sobrevivientes huyeron hacia el monte. Algunos caminaron durante días hasta llegar a Belice o a los campamentos de refugiados en Chiapas. Otros se escondieron en aldeas cercanas. El Ejército los catalogó como colaboradores de la insurgencia y prohibió su regreso. Los que regresaron un año después encontraron solo ruinas: las casas calcinadas, los animales muertos, los campos invadidos por maleza.

Las familias que lograron escapar se dispersaron. Algunas se refugiaron en aldeas cercanas, otras cruzaron hacia México y Belice. La Corte Interamericana registró 1,498 desplazados forzados y 111 familiares afectados en el caso de la masacre de la aldea Los Josefinos.

“Paradójicamente, la masacre llevó a muchos a los brazos de la guerrilla. Una parte huyó a la costa o al centro del país; otros se internaron en la montaña, donde ya estaban las unidades insurgentes”, explica Vela.

Los huesos que hablan

Catorce años después, en 1996 —el mismo año en que se firmó la paz— la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) presentó una denuncia ante los tribunales de Petén. Solicitó la exhumación de una fosa común en el cementerio de Los Josefinos.

Con la ayuda de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), se recuperaron 19 osamentas. Cinco eran de niños. Otras corresponden a mujeres y hombres adultos, todos con señales de muerte violenta. En los restos se hallaron fragmentos de bala y evidencias de fuego directo.

“Durante años, la fosa fue un lugar prohibido. Nadie se atrevía a dejar flores. Era un silencio impuesto”, señala Vela. Ese mismo año, FAMDEGUA presentó la denuncia ante el Ministerio Público. Pero la justicia se topó con muros. “Fue un ejemplo de la denegación de justicia. Los responsables murieron sin ser juzgados, y la gente se cansó de esperar”, concluye.

El informe forense fue claro: las muertes fueron “violentas, tipificadas como homicidio en todos los casos”. Pero el proceso judicial se detuvo pronto. Ningún responsable fue identificado. Los exmilitares llamados a declarar alegaron no recordar nombres ni operaciones.

Los huesos hablaron donde la justicia calló. Años después, la Corte Interamericana constató que, pese a los reconocimientos oficiales y acuerdos amistosos, el Estado no había investigado los hechos ni cumplido con las reparaciones prometidas. En su sentencia de 2021, el tribunal ordenó reabrir las investigaciones, identificar los restos, garantizar la atención psicosocial de las víctimas y reconocer públicamente la responsabilidad del Estado.

La investigación penal, sin embargo, en Guatemala no avanzó. El desmantelamiento de la fiscalía de Derechos Humanos y el uso del Ministerio Público para la persecución de opositores políticos, señala Vela, representan un retroceso de más de 20 años en la búsqueda de justicia transicional en Guatemala y la impunidad en el caso de la Masacre de Los Josefinos es una muestra de ello.

Un recuento de este retroceso en la justicia transicional lo recogimos en el reportaje de No-Ficción: El Ministerio Público destituye a cinco fiscales mujeres en el Día del Ejército.

El regreso y la memoria

Volver a Los Josefinos fue un acto de fe. En los años noventa, las familias desplazadas empezaron a reconstruir sus casas con materiales precarios. Muchos regresaron sin documentos, sin tierras, sin servicios básicos. El lugar seguía siendo un nombre olvidado en el mapa.

El desplazamiento no terminó con la guerra. Continuó en forma de despojo económico y exclusión social. En Petén, las tierras se concentraron nuevamente en manos de ganaderos y empresarios agroindustriales. Los campesinos desplazados no recuperaron sus parcelas. La promesa de colonización se transformó en un ciclo de pobreza y migración.

La Corte Interamericana reconoció que el desplazamiento forzado de Los Josefinos no sólo destruyó una comunidad, sino que fracturó generaciones enteras. La pérdida de territorio implicó la pérdida de memoria, identidad y familia. La Corte ordenó que el Estado removiera “todos los obstáculos, de facto (de hechos) y de jure (de derecho), que mantienen la impunidad en este caso, e iniciará, continuará, impulsará y/o reabrirá las investigaciones que sean necesarias para individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables”.

Pero hasta la fecha continúa la impunidad por este caso y el olvido estatal.

La deuda de la tierra y la justicia

Cuarenta años después, Los Josefinos sigue siendo una herida abierta. La sentencia de la Corte IDH de 2021 representa un avance histórico, pero las reparaciones materiales y simbólicas aún no se han cumplido en su totalidad. Los sobrevivientes —muchos ancianos hoy— siguen esperando justicia.

El retorno tampoco trajo estabilidad. Algunos recuperaron sus tierras, pero muchos encontraron sus parcelas ocupadas. “Hubo quienes regresaron y hallaron nuevos dueños. Otros fueron desplazados otra vez por las redes del crimen organizado y la narco-ganadería”, explica Vela.

La guerra, que comenzó por la tierra, terminó dejando despojo y migración. El Estado prometió desarrollo, pero entregó muerte y silencio. En Petén, los campos de cultivo y pastoreo han vuelto a crecer sobre los lugares de las masacres, cubriendo las huellas del fuego.

En sus palabras, Los Josefinos encarna “el círculo completo del país: de la ilusión por tener tierra, a la guerra, al despojo y al abandono”.

Justicia intermitente

El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2004, y luego a la Corte IDH en 2019. En la audiencia de 2021, Manolo Vela fue llamado como perito. “La masacre de Los Josefinos demuestra cómo la contrainsurgencia se transformó en una política de eliminación total y desarraigo”, declaró

En una audiencia de 2021, Francisco Batres, sobreviviente de la masacre relató: “después de la quema le llamaban (los militares) a la aldea punto rojo, quiere decir que la persona que entraba corría riesgo. Entonces eso estuvo bajo el mando de los militares. Por eso en Josefinos después de la quema nadie entraba”.

El 3 de noviembre de 2021, la Corte condenó al Estado de Guatemala por violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y residencia, y por el desplazamiento forzado. Ordenó medidas de reparación, investigación y atención psicosocial. A la fecha, no hay responsables individualizados o capturados.

Cuarenta años después, la aldea ha vuelto a levantarse, aunque marcada por la memoria. No hay monumentos dignos ni políticas estatales efectivas. Solo un mausoleo abandonado y un trauma colectivo.

“El Estado —dice Vela— no ha sabido atender el dolor ni reconstruir la dignidad de las víctimas. Es abandono, simple y llano”.

En Los Josefinos, el eco de aquella noche de fuego persiste entre el campo. Las familias siguen viviendo sobre los restos de una promesa rota: la de la tierra, la vida y la justicia. Hoy, los retratos de algunos de estos sobrevivientes pueden observarse en una exposición temporal en el Centro Cultural de España, bajo el título “Los Josefinos: memorias en resistencia”, como parte de un ciclo de conferencias para recordar a esta comunidad.

Cronología del caso Masacre de Los Josefinos (Petén)

Con base en la sentencia de la Corte IDH, 2021, y la entrevista al perito del caso Manolo Vela.

- 1960-1970: Migración campesina y colonización del Petén. Miles de familias campesinas sin tierra migran hacia Petén impulsadas por el Estado a través del programa FYDEP, buscando parcelas para sobrevivir. Sin títulos ni apoyo institucional, construyen comunidades como Los Josefinos, fundadas en medio de la selva y el aislamiento.

- Mediados de los 70: Fundación de la Aldea Los Josefinos. Provenientes del altiplano y el oriente, los campesinos fundan Los Josefinos en el municipio de La Libertad. Cada familia recibe una o dos caballerías de tierra.

- Finales de los 70 – inicios de los 80: Crece la guerra y el control militar. El Ejército extiende su presencia bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, que identifica a comunidades campesinas como posibles colaboradoras de la insurgencia. Vela describe el preludio a la masacre como una etapa de “terror selectivo”, en la que “llegaba un vehículo blanco de noche, los perros ladraban, y la gente sabía que alguien iba a desaparecer”.

- 29 de abril de 1982: Ejecuciones previas y operación militar. Un grupo guerrillero ejecuta a dos hombres acusados de colaborar con el Ejército. Para Vela, ese “meeting” fue el detonante inmediato. Horas después, tropas del Ejército rodean la aldea. La noche se llena del ruido de camiones y vehículos blindados, según los testimonios recopilados.

- Noche del 29 al 30 de abril de 1982: La masacre, El Ejército entra casa por casa, asesina familias enteras, quema viviendas y viola a mujeres y niñas. Al menos 38 personas mueren y tres son desaparecidas. Los soldados arrojan los cuerpos a una fosa común. Vela lo sintetiza así: “Ya no se trataba de ir por uno o por dos; el Ejército decidió desterrar totalmente esa comunidad”.

- Abril-mayo de 1982: “La fase de consolidación. Tras la matanza, una unidad militar regresa para controlar el área y evitar la salida de sobrevivientes. “No solo fue masacrar; al día siguiente el Ejército volvió, como diciendo: aquí estamos”, relata Vela.

- 1982-1983: Desplazamiento y exilio. El terror obliga a casi 1,500 personas a huir. Muchas cruzan a México o Belice; otras se ocultan en parcelas o selvas cercanas. Vela explica que esta política “alimentó el reclutamiento insurgente: algunos huyeron a la costa o al centro, otros se fueron a la montaña, donde estaban las unidades guerrilleras”.

- 1996: Exhumaciones y primera búsqueda de justicia. Con apoyo de la Iglesia y FAMDEGUA, los sobrevivientes denuncian la masacre. La FAFG exhuma una fosa con 19 osamentas, cinco de ellas de niños.

- 2004-2008: Caso ante la CIDH y acuerdo fallido. FAMDEGUA y CEJIL llevan el caso a la Comisión Interamericana. En 2007 el Estado firma un acuerdo de solución amistosa, pero no cumple sus compromisos. La impunidad persiste.

- 2019-2021: Audiencia y sentencia internacional. El caso llega a la Corte IDH. En la audiencia de 2021, Manolo Vela actúa como perito histórico. En su valoración final, señala que “la masacre de Los Josefinos muestra cómo la contrainsurgencia se convirtió en política de eliminación y desarraigo”. El 3 de noviembre de 2021, la Corte condenó al Estado guatemalteco por la masacre, el desplazamiento forzado y la falta de justicia, ordenando reparación integral.

- Después de 2021: Memoria y abandono. Aunque la sentencia representa un hito, el cumplimiento es parcial. La atención psicosocial y los servicios básicos siguen ausentes. “El Estado no ha sabido atender el trauma ni reconstruir la dignidad de las víctimas; sigue siendo abandono”, concluye Vela.